世界历史上有著名的丝绸之路。丝绸之路的中心城市是汉唐首都长安。丝路的开创者是秦岭汉中的张骞。丝绸之路,形成于公元前后的两汉时期。它东面的起点是西汉的首都长安(今西安),经陇西或固原西行至金城(今兰州),然后通过河西走廊的武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,出玉门关或阳关,穿过白龙堆到罗布泊地区的楼兰。汉代西域分南道北道,南北两道的分岔点就在楼兰。北道西行,经渠犁(今库尔勒)、龟兹(今库车)、姑墨(今阿克苏)至疏勒(今喀什)。南道自鄯善(今若羌),经且末、精绝(今民丰尼雅遗址)、于阗(今和田)、皮山、莎车至疏勒。从疏勒西行,越葱岭(今帕米尔)至大宛(今费尔干纳)。由此西行可至大夏(在今阿富汗)、粟特(在今乌兹别克斯坦)、安息(今伊朗),最远到达大秦(罗马帝国东部)的犁靬(又作黎轩,在埃及的亚历山大城)。丝绸之路是个形象又贴切的名字。在古代世界,只有中国是最早开始植桑、养蚕、生产丝织品的国家。

丝绸之路与秦岭南坡北麓的茂盛桑林直接相关。《诗经·小雅》唱云:“南山有桑,北山有杨。乐只君子,邦家之光。”《诗经·大雅》唱云:“菀彼桑柔,其下侯旬。捋采其刘,瘼此下民。”《诗经·桑扈》中的“交交桑扈,有莺其羽。君子乐胥,受天之祜”,描写了秦岭桑林中的鸟儿翻飞和人文生活。《诗经·丝衣》中的“丝衣其紑,载弁俅俅。自堂徂基,自羊徂牛”,则写的是源于蚕桑的丝绸衣饰和祭祀礼仪。而《易经·系辞》:“亡兮亡兮,系于苞桑”,写的又是在殷纣王迫害下,周文王在终南山茂密桑林中的逃亡生涯。在西周《诗经》之后,唐代诗歌更以“绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻”(孟浩然《过故人庄》),“野老念牧童,倚杖候荆扉。雉雊麦苗秀,蚕眠桑叶稀”(王维《渭川田家》),“今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮”(白居易《观刈麦》),把秦岭山下的农桑田园景象推进人类永远的文明世界。特别是,自居易在终南山下周至县任职时所作的《观刈麦》,“农桑”并提,可见桑林、养蚕、丝绸商业在秦岭一带的发达繁荣!今日,秦岭终南山,仍然有桑镇、桑树园、乌桑峪和众多的桑树坪。汉唐两朝用丝绸、茶叶,换回西域民族的千万马匹,为历史上茶马互市的重要先声。茶马互市的最重要区域,即丝绸之路和秦岭古道。

20世纪80年代,差不多与《丝路花雨》在“京城”长安与北京相继盛演的同时,人民教育出版社的高中英语文章《蚕花娘子》(Lady Silk-worm),不仅将“蚕花娘子”的美丽给了杭州姑娘,并且将“桑林”“蚕茧”以及丝绸的起源,一块从秦岭“南移”到了西湖两岸。《易经·系辞》:“亡兮亡兮,系于苞桑。”流失的秦岭古代文明,看来也得“系于苞桑”啊!

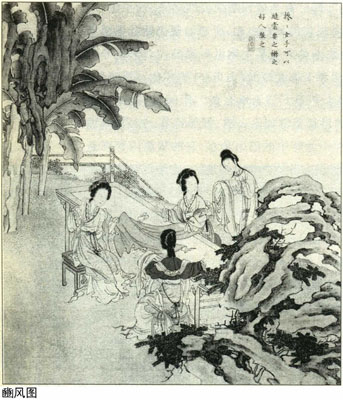

“桑林”“蚕茧”以及丝绸的起源,从华夏文明的高度看,无疑是来自炎帝神农。《神农草本经》记载:“桑叶苦、甘、寒,归肺、肝经,具疏散风热、清肺润燥、平肝明目、凉血止血之功效。”今日桑树科中,尚有神农桑。神农发明桑,属于《神农本草经》的众多发现之一。神农氏起步于西秦岭陈仓宝鸡,后迁徙于巴山高岭的湖北神农架。苏杭东南的丝绸文明,应该是神农氏部落抵达湖北神农架后,进一步沿着江汉水陆交通传播的吧。今日在西秦岭的宝鸡地区,不仅流传着众多的神农桑故事,还盛传着帝女桑的优美神话。

《太平御览》引用《广异记》记载:“南方赤帝女学道得仙,居南阳愕山桑树上,正月一日衔柴作巢,至十五日成,或作白鹊,或女人。赤帝见之悲恸,诱之不得,以火焚之,女即升天,因名帝女桑。”炎帝的二女儿向神仙赤松子学道,后修炼成仙,化为白鹊,在南阳愕山桑树上做巢。炎帝见爱女变成这般模样,心里很难过。叫她下树,她就是不肯。于是炎帝用火烧树,逼她下地。帝女在火中焚化升天。这棵大树就被命名为“帝女桑”。帝女桑,神话传说中的桑树。以赤帝女居此桑而升天,故名。《山海经·中山经》:“又东五十里曰宣山……其上有桑焉,大五十尺,其枝四衢,其叶大尺馀,赤理黄华青柎,名曰帝女之桑。”

唐上官仪《春日》诗:“花轻蝶乱仙人杏,叶密莺啼帝女桑。”亦省做“帝桑”。唐卢照邻《山林休日田家》诗:“径草疏王篲,巗枝落帝桑”。帝女桑,来自于帝女“丧”啊!帝女桑的蔚盛美景,来自于炎帝女儿魂血的美丽升华。20世纪80年代,人民教育出版社的高中英语《蚕花娘子》(La-dy Silkworm),内容注解中写道:“来自于《西湖民间故事》。”如果它能参考一下《宝鸡炎帝传说》,尤其参考一下其中的“帝女桑”神话,那么,“蚕花娘子”的善良形象,一定会更为美丽感人吧。

终南幽境·秦岭人文地理与宗教/高从宜,王小宁著.-西安:西北大学出版社,2010.8