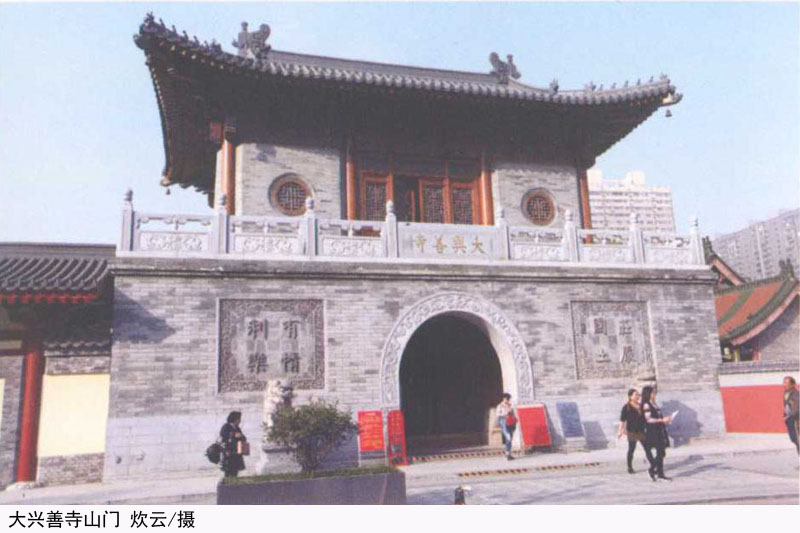

密宗祖庭大兴善寺

作者: 刘兆英

关于大兴善寺的得名,唐人段成式《酉阳杂俎》说:“靖善坊大兴善寺,寺取大兴城两字、坊名一字为名。”

还有一种说法,大兴善寺始建于晋武帝司马炎泰始二年(266),原名遵善寺。后来,西魏文帝元宝炬“于长安造追远陟岵大乘等六寺”,以纪念含冤而死的父亲元愉。“陟岵”之名源于《诗经·魏风·陟岵》:“陟彼岵兮,瞻望父兮……陟彼屺兮,瞻望母兮。”后以“陟岵”为思念父亲之典。唐代高僧道宣撰《广弘明集》记载,北周明帝宇文毓“令太师晋国公总监大陟岵大陟屺二寺营造”,名为纪念父亲,实则纪念冤死的岳父北周重臣独孤信。隋文帝开皇二年(582),诏建大兴城,敕令迁寺于新都,命为国寺。因隋文帝在北周时原为大兴郡公,而寺址位于靖善坊内,故取“大兴”二字和靖善坊的“善”字命名。

大兴善寺为隋文帝在北周陟岵寺的基础上所建,位于城中靖善坊,拥有国寺地位,称得上是全国佛教第一寺。首任住持灵藏(俗姓王,今西安临潼区人),和隋文帝杨坚为“布衣知友”,被隋文帝任命为统领全国僧尼事务的国家机构昭玄都的昭玄统。隋文帝对灵藏说“弟子是俗人天子,律师为道人天子”,足见灵藏在当时的地位。入唐后大兴善寺失去了国寺地位,但仍然是长安三大译场之一。贞观三年(629),唐太宗李世民任命中印度僧人波颇主持寺内译场,并且委派了重要官员参与官方译经活动。波颇等人译出了密教经典《宝星经》,瑜伽经典《大乘严论》《般若灯论》等。波颇于贞观七年圆寂。为唐代主持译场译经第一人。

开元年间,同在那烂陀寺学法的金刚智和善无畏发愿到中国传扬密教。善无畏从新疆入唐,金刚智走水路从广州上岸,两人于开元八年(720)在长安相会,开始了在中国译经、弘扬密教的生涯。善无畏的入室弟子一行、金刚智的弟子智藏(不空)都受到了唐皇室的推崇,唐玄宗还在不空的主持下亲受灌顶。天宝十五年(756),唐玄宗安排不空住持大兴善寺,大兴善寺因此成为中国密宗的祖庭。

不空为北天竺人,婆罗门种姓,幼失双亲,随叔父住在康居。15岁追随金刚智学习,20岁于洛阳受具足戒,是金刚智的得意门徒。唐肃宗时在大兴善寺建灌顶道场,肃宗接受七宝灌顶,不空受聘为国师。唐代宗于永泰元年(765)封不空为特进试鸿胪卿,加号“大广智三藏”。大兴善寺成为密教灌顶及施行密教大法的场所,同时也是佛经的翻译传播中心。

大历九年六月十六日,不空病逝于大兴善寺,即于大兴善寺起塔建碑。不空弟子众多,其中以慧果最为著名,被唐代宗敕封为内道场护持僧,德宗、顺宗亦优礼待之,被称为“三朝国师”。

大兴善寺在唐代即遭遇三次灾难。一是唐高宗总章二年(669)失火被毁,但旋即重建,寺院面积还扩大了20亩。二是唐武宗灭佛,大兴善寺列在其中。三是黄巢攻入长安,大兴善寺毁于战火。唐以后大兴善寺归于寂寥,清代曾有几次重修重建。民国时康有为游大兴善寺,写了一首诗:

晋隋旧刹畅宗风,翻译经文殿革雄。

惆怅千房今已毁,斜阳读偈证真空。

康有为于民国十三年(1924)看到的是凋零的大兴善寺。不过,那时“尚有唐塑佛像多尊,式样极为茂美”。后来,这些唐塑佛像的命运就不知道了。1955年,西安市政府拨款13万元对大兴善寺进行翻修,并将其列入“陕西省重点文物保护单位”。1966年“文革”中,这里成为“新风公园”,“文革”结束后才陆续得到恢复。现在的大兴善寺以中国佛教密宗祖庭闻名于世,成为全国重点文物保护单位。寺内殿阁俨然,已有盛唐气象。大兴善寺是汉传密宗祖庭,所以大雄宝殿所供奉的佛像也与常见的纵、横三世佛不同,这里供奉的是五方佛。五方佛又称“五智佛”,居中的是大日如来,而大日如来有太阳神的影子,隐喻佛法如太阳般照耀四方。大日如来双手结大圆满印,表示人们的美好愿望将尽得圆满,这当然是香客所企盼的,也是众生的共同心愿。大日如来被认为代表法界体性智。其左侧为宝生如来,为南方,代表平等性智;紧靠宝生如来的是阿閦如来,住东方妙喜世界,代表大圆镜智;大日如来右侧是阿弥陀如来,为西方,住西方极乐世界,代表妙观察智;阿弥陀如来的旁边为不空成就如来,为北方,代表成所作智。这位不空如来左手结说法印,此手印亦称“转法轮印”,右手结施与印。而阿弥陀如来双手结禅定印,表示万法皆空之意,也表示方法与智慧结合产生无穷的能量。宝生如来右手施无畏印,或称护法印,代表佛法可免除众生的恐惧;左手结说法印,表示只有佛法才是正信。阿閦如来右手和宝生如来左手一样结说法印,而右手则结触地印。触地印表示大地震动,是佛陀成道前降魔时的景象,表示一切邪恶都会被降服或驱离。

唐人段成式记录了他看到的大兴善寺,足以启发我们的想象:

不空三藏塔前多老松,岁旱则官伐其枝头,为龙骨祈雨,盖三藏役龙,意其树必有灵也。

寺后先有曲池,不空临终时忽然涸竭,至惟宽禅师止步,因潦通泉,白莲藻自生,今复成陆矣。

这两则记录虽然都有一些神秘元素,但却透露了长安城气象的变化,中唐以后,旱象频仍,史书记载玄宗、代宗时,多次敕命不空祈雨解旱。可见1000多年前,水城长安已经开始遭遇缺水的威胁。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2