天竺山

作者: 刘兆英

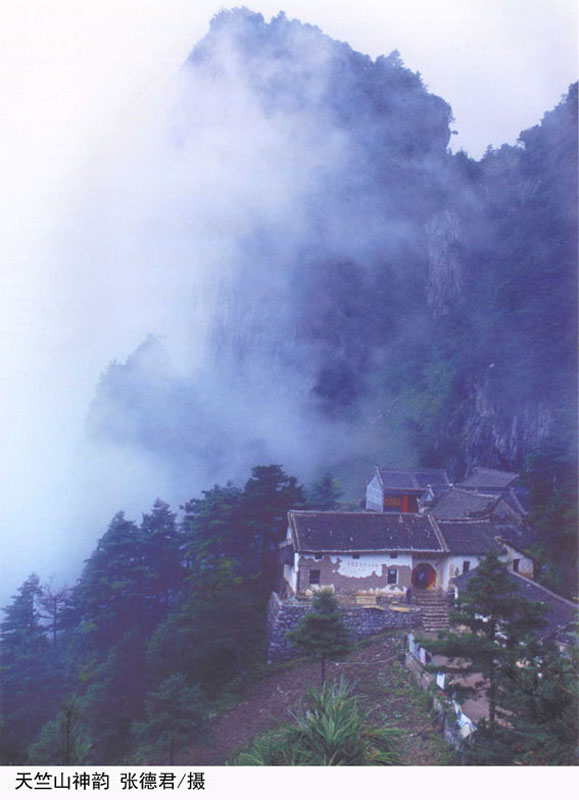

天竺山在商洛市山阳县城东南约40公里处,属秦岭东段鹘岭山系。最高的大顶峰海拔2074米,峰顶有一座天然石柱崛地而起,柱高近300米,宛若擎天巨柱,因而也叫天柱山。天竺山自古以来就是一处山水名胜,天柱摩霄也是山阳古八景之一。天竺山天柱峰嵌入云霄,云缠雾绕,恍如仙境。清朝一位当地诗人写道:

置身如在九霄中,万里川原一览空。

呼吸可能通帝座,壮怀直欲问天公。

悬崖峻峭巨灵劈,大地撑持砥柱间。

秋色西来风日丽,下方佳气郁葱葱。

——陈愈愚《登天柱山》

这首诗倒也写出了登高者的真切体会。虽然已是秋风西来,秦岭南坡的景色依然风和日丽,郁郁葱葱,和秦岭北坡并不相同。诗人站在高处看低处,应该也是不同的景色,下边的川原,看得清清楚楚,流水如带,绿原如染。而身边悬崖险峭,可与天语……

天竺山自古即为宗教圣地,是佛教和道教活动历史悠久的名山。从唐贞观初年至清顺治年间,惠远、化藏、大机、无边、超古等高僧皆在此处弘扬佛法。道教在天竺山的活动更是源远流长。早在汉代,天竺山已是道教活动中心。据清嘉庆元年刊本《山阳县志》记载,早在东晋时代著名的道教理论家、炼丹家葛洪即在山阳县境内的馒头山隐居修道。据山阳地方志记述和当时老道长口传,唐末宋初大名鼎鼎的高道吕洞宾亦到过天竺山。《山阳县志》卷一《古迹·仙人龛》记载,“相传吕纯阳、韩湘子游憩于此,故名”。唐时的著名高道罗公远、宋代理学家邵雍也曾在此山隐居,邵雍还留下“一簇烟岚锁乱云,孤高天柱好栖真”的诗句。元朝时,全真道备受尊崇,甚为兴盛。元朝著名全真高道宋德方在天竺山主持修建元纬宫,元纬宫宫因规模宏大,“道院曲流”,而成为山阳县八景之一。明以后,全真道虽然逐渐衰落,但全真派道士李本善、刘合明、李永明、王圆吉、吴明慧、张明秀、刘明玉、张至正、周理贵道长等人收徒弘道,成就亦是显著。尤其是民国时期,道教活动较盛,张至正(道号安连子)主持天竺山道教事务时期,与道众一起,经过10余年艰苦努力,修复了铁瓦殿、云盖观(又名大顶)道观,又在铁钟坪创建双峰观道场,建有主殿4座,配殿3座。主殿名为通明殿、斗姥殿、无极殿、万圣楼,配殿名为灵官殿、娘娘殿、太白殿,还建有钟楼、鼓楼、客厅、厢房等房屋100余间,住观道士人数最多时达100余人,使双峰观成为天竺山道教史上修建的道观中规模最大的道观。这些道观选在这里是因为“七十二福地”坐落于此,是修道养真祈福的圣灵之地,所以香火很盛,每年有10万人朝山。

天竺山下有茶园,所产茶叶品质颇佳,可能是获取了天竺山的灵气,茶香持久不散,入口齿舌生津,回味微甘,堪为茶中佳人也。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2