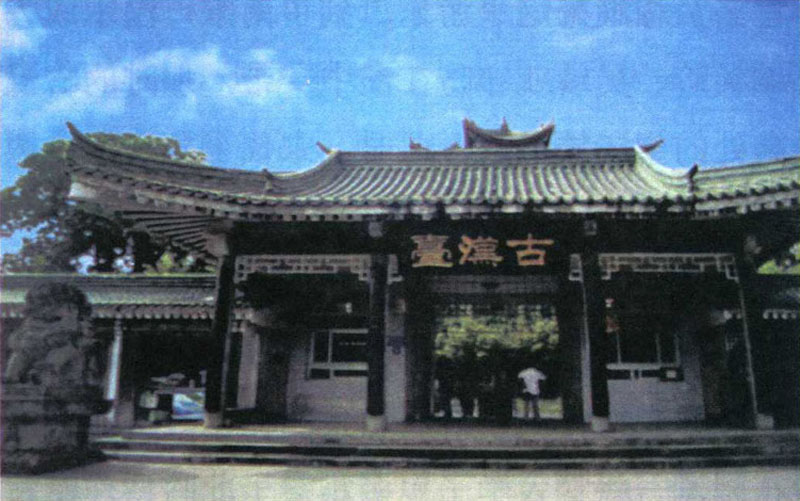

(一)古汉台北门

汉中城东大街中段,有古汉台北门建筑群,位于以望江楼为中心的轴线上。面阔三间,进深5.5米,单檐歇山顶。两边长廊12间,两头各跨矩尺形二层单檐厢房七间。全部钢筋砼框架仿古结构,面积870平方米。整个建筑群,屋面琉璃瓦绿油油一片,山门连廊及两边厢房高低错落,绿瓦白墙,清新自然,衬托着汉台上气势磅礴的望江楼,二者交相辉映,雄浑壮观,构成一幅流光溢彩、优美有序的壮丽画卷。

进入古汉台,古建筑金碧辉煌,随之而来的是满目苍翠。三进的王宫式殿宇,燕尾式屋角飞翘,雕梁画栋,结构极为精巧;流光溢彩,显得既富丽堂皇,又厚重朴实。庭院里,满目苍翠,层次分明。院内古树名木众多,有市花旱莲,市树桂树,奇树独虬盘曲,古木苍郁蔽日,曲院风荷,竹影婆娑,花草丛集,与彩绘争艳的古建筑交相辉映,达到景中有景的效果。

(二)独具地方风采的望江楼

“汉水东流几千里,秦云北望第一楼”,“第一楼”就是望江楼。它坐落在高耸的古汉台最北部的高台阶上,高25米。其独特的建筑风格,居高临下的巍巍雄姿,使其早己成为汉中古城的标志性建筑物,素为汉郡之胜景。

望江楼,始建于南宋,现为清末民初建筑风格。占地216平方米,建筑面积667.5平方米,高17.5米,三层,五开间,五檐三滴水。楼正面下方有四个高约一米的石雕卧狮作为楼体主柱柱基,显得愈加雄浑、沉稳。屋面造型融攒尖、庑殿、歇山、披檐等多种形制于一体,可以说是集古建筑屋面造型之大成。其上脊为四角攒尖顶,中檐为庑殿顶,下檐为歇山顶,介于中下檐之间,又有小披檐夹在其中,更丰富了多层建筑的空间层次。各屋外檐屋角舒展自然,飞檐起翘,攒尖和各层屋脊与屋檐相距比例协调,增加了屋面的下视效果。其斗拱式样、尺寸及安装位置颇有汉中独特地方风格。

望江楼的色彩冷暖适中,深绿色琉璃屋面,棕红色楼身,其余木椽、梁枋、隔板彩饰以青色、绿白色为基调,皆为柔和的过渡色彩,沿用明清苏式彩绘风格。内容多取写实画题,如工笔花卉、禽虫、博古器皿以及山水、历史人物故事等。所绘历史人物画面,多以西汉开国人杰和重大历史事件为题材,与古汉台悠久的历史相呼应,如“张良拾履”“萧何月下追韩信”“韩信拜将”“计取三秦”等古代汉中发生的历史故事。

而今,望江楼屋面琉璃灿烂,尖顶冲天;翼角翘起,左右辉映;飞檐错落,上下呼应;雕梁画栋,富丽堂皇,给人以庄严、隆重之感。著名书法家舒同先生题写的“望江楼”金字匾额悬挂在望江楼上方中央,更加深了人们对这座古楼的印象。望江楼一、二层为宗教造像陈列室,三层设施古典,既是来汉文人墨客吟诗作赋(作画)挥毫泼墨的优雅场所,又是登高临窗观景之地。登楼远眺,四面云山,江流如线,烟树迷离,如展画卷;俯视城内,街衢纵横,楼舍林立,鳞次栉比;环顾园内亭阁高耸,古树修篁,花木掩映,满院碑碣,琳琅满目,犹存文物无价珍宝。古汉台,园中有园、景中有景。清陕西巡抚毕沅有“云淡三山月色幽,敛藏烟雾照高楼”的诗句;文豪王仕祯有“万垒云峰趋广汉,千帆秋水下襄樊”的诗句。

(三)铜钟亭、石鼓亭

望江楼东侧有铜钟亭,西侧有石鼓亭,六角攒尖顶,流光溢彩。铜钟亭,内放置一口精致铜钟,十分珍贵。铜钟高158厘米,螭钮、钟腹、口微敛,造型异常精美,重约千斤,均系技术高超工匠所为。钟钮高40厘米,由形态生动的双兽组成,肩周突出了32片莲花瓣。铜面上部为浅浮雕飞天童子,彩云烘托,衣带飘荡,作徐徐降落之势,表现出“化生童子见飞天,落花空中左右旋”的极乐世界。铜面下部为形态各异的浅浮雕走兽,以狮形为基调,综合了虎、龙等多种动物特点,表现出作者高度的凝练和丰富的想象力。南郑地方志载,铜钟“其上无铭,而刻镌极其精巧,盖明瑞王宫中物也。”瑞王朱常浩是明神宗朱翊的第五个儿子,于万历二十九年(1601)在汉中北城内营造王府,时26年的建造,规模十分宏大。有专家认为,从钟的飞天图案花纹看,似为唐代遗物,同时也不排除瑞王敕制,或就藩时由京城运来汉中。

西侧石鼓亭内放置的石鼓,名叫“月台苍玉”,是一块用硕大的碧玉雕凿而成的如鼓如础的石雕艺术品,高103厘米,直径105厘米,圆柱形,平顶,宽肩,腹下收,上部有0.4平方米切削面,传说刘邦上马时不慎落马,遂拔剑狠狠劈去一块,故有刘邦“上马石”之名。此说真伪难考,但它确属原宫廷故物。清初学者王士祯著《分甘余话》书曰:“有璞石如鼓而方,高二尺六寸,围八尺,腰间作四兽,面有剖露痕,审视之,真碧玉也,制似罍,相传楚汉间物”。此石鼓为汉中八景之一

(四)桂荫堂及其园林

清同治十年(1871)《重修汉台碑记》:“台上桂树扶疏,秋时香飘云外。浑成金粟世界,堂名桂荫,以此名花佳卉,尤四时不绝。台之四旁,碧砌参差,朱拦曲折,天然图画,实为汉郡名胜之区。”此记,道出了桂荫堂的取名来历,即此建筑古已有之,它以主体地位管领着园林,久负盛名。蓬莱阁、一草亭、清晖馆、镜吾池、东华厅、西华厅散布在前后左右。民国时期,桂荫堂东、西庭院栽种风尾竹,竹林阁隐藏其中,已为汉中道署十景之一。道尹阮贞豫题诗:“秋来古桂满树花,散得清香入万家。本是枝枝生自真,荫流千载总繁华。”在桂树开花季节,汉桂满院飘香,遍地洒金,旅汉文人学士多慕名来访。桂荫堂整饬得窗明几净,笔砚精良,名流来此,润笔挥毫,吟诗作画,盛极一时。如高风衢的诗词歌赋,王世镗的章草爨魏,文伯子的金石书法,都名噪遐迩。至今,桂荫堂四周的园林古貌亦在,百岁的铁树、二百多年的汉桂、三百年的皂角树,还有珍稀名贵树旱莲,树劲挺拔,华盖擎天;石榴树、罗汉松独虬盘曲,杂以奇花异卉,花儿幽香;芳草萋萋,竹影婆娑,曲院风荷,与金碧辉煌的殿堂楼阁相映生辉。

桂荫堂系钢筋砼仿木框架结构,气势庄严雄伟。坐落在汉台第二台地上升到第三台地的南边沿,从第二台地看为两层,从第三台地看为一层。中心三间,十字歇山隆起,两头为单檐歇山,面阔九间。

这座总面积为800平方米的歇山式建筑,气势恢宏,宽博大方,是古汉台作为汉王刘邦宫廷遗址最为相宜的呼应。底层为半隐闭式大厅,北、东、西三面墙体嵌于汉台台基之中,南面为剁斧仿石条结构墙体,正中古式隔扇门。底层地面与汉台中院地面持平,左右两侧为汉白玉雕栏台阶,两台阶之间有石雕栏平台,下有券洞可出入底层大厅。平台南侧为镜吾池,中有石桥通门洞,与桂荫堂相得益彰。拾级而上,是桂荫堂的上层主体建筑。上层台基和北院地面持平,巧妙地利用了汉台台基。

桂荫堂,八米进深,上层为抬梁式木构架歇山顶,四坡五脊是其屋顶外形的基本特征。正中屋脊升高,形成硬山式屋顶,两坡与前后突出的两门头的单檐歇山顶相交,使其屋顶结构造型玲珑多变,更加丰富了层次感。门头四立柱突出立墙体以外,形成门廊。前后墙由下槛砖墙和上槛格子窗组合而成,正中为隔扇门。梁枋之上,斗拱各层檐角起翘,兽吻对称,宛如云朵簇拥。灰筒瓦屋面,绿琉璃屋脊,黄琉璃檐边,显得古朴而典雅。苏式彩绘,色调与望江楼基本相同,梁枋彩画取写实画题,或锦绣河山、花卉禽虫,或帝王将相、历史故事。色彩绚丽多彩,金碧辉煌,堂内宽敞明亮,可供书画界以文会友或陈列展出。著名书法家吴文蜀先生题字的“桂荫堂”匾额和汉中书法家陈竹朋、徐毓泉先生题写的楹联,更使桂荫堂锦上添花。

(五)镜吾池

桂荫堂前有明代修筑的长方形水池,长13米,宽6米,深2米。池沿为石条,池周有石柱围栏,池壁为卵石砌筑。池中部架有一座三孔拱桥,桥孔正中两侧石条上分别镶有“龙”“虎”两个篆字,桥两端有石狮一对点缀。一泓池水,清澈碧透。习习微风,鳞波荡漾,游鱼戏水,游人驻足。润泽之气,扑面而来。此池雅名“镜吾池”,即以水为镜之意。民国时期道尹阮贞豫有诗赞日:“池塘如镜水平芜,照得今吾即故吾。莫笑萍踪飘不定,春风一约自同趋。”清正廉明、克己奉公,是历代从政者遵循的准则。古代不少勤政廉洁的官员刻意在其为官之地,以“洗心”“镜吾”命名筑池,激励、鞭策自己,同时也教化百姓,以此来鉴察、端正自己的行为。

(六)东、西华厅

在望江楼与桂荫堂之间的东、西厢房名日东、西华厅,均为展室。

西华厅展出“天汉流韵”。这个被称之“天汉”的地方,在楚汉战争中一跃成为西汉龙兴之地,自此乃降两汉岁月,汉中备受重视,从而造就了一段辉煌的历史。栈道千里,汉江东流,人们从这里入巴蜀,进长安,走向中原,南北交融,创造文明,呈现出一派兴盛繁荣景象和兼容并蓄的情怀。展室陈列了汉中闻名遐迩的汉代出土文物,有精美典雅的青铜器物、造型独特的陶土艺术等,如汉代细纹铜樽、汉代竹节柄铜灯、汉代绿釉陶厕、汉代红陶陂池模型、汉砖汉瓦等。它们反映着汉中物化了的历史和先民的智慧,蕴藏着这里难以褪却的底色和文化源流。在这里参观,可以进一步感受到汉中生生不息的文化魅力。

东华厅是“汉中革命史迹陈列室”,这里曾是中共陕南特委从事革命活动的地方,这里也是汉中革命先驱陈浅伦从事革命活动并创建中国工农红军第二十九军的地方。五四运动时期,当时汉中大批青年奔赴京沪学习,寻求救国救民之道。1923年,城固籍学生刘秉均在上海加入中国共产党,此后,陈锦章、何挺颖、左明等相继加入党组织,1927年10月19日在汉中成立了中共陕南特别委员会,领导人民革命斗争。回首半个世纪革命历程,汉中儿女留下一个又一个感人至深的故事。有志青年何挺颖在上海大同大学读书,毅然弃学从戎,在文家市见到了毛泽东,追随其革命,参加了秋收起义,打响了井冈山黄洋界上第一枪。红四方面军建立川陕革命根据地时,陈浅伦将原来游击队扩充并建立了红二十九军,带领群众坚持革命活动,立下了可歌可泣的功勋。进步人士左明,用椽之笔反帝反封建,成为一位著名的文化干将。抗日战争时期,在此起彼伏的学生运动中,有西北联大抗日救亡的雄壮呼声……秦巴山区,汉水之滨,革命浪潮,风起云涌。1949年12月6日,汉中人民终于迎来了解放。

(七)古汉台碑林

古汉台镌碑立石,始于南宋年间,至清已有一定规模。民国十四年(1925)汉中道尹阮贞豫建竹林阁,将旧存碑刻和新收碑石嵌立墙壁,可谓“宝藏阁中,洋泽大观也”。后来的数十年间,古汉台先后被机关、单位进驻,原藏碑石部分遭到损毁。1958年建汉中市博物馆,对其加以保护,后又陆续征集百余方,1988年,为改善汉台环境面貌,将中院南侧一排旧平房拆除,新建碑廊。1995年将馆存碑刻在碑廊和南院的壁间嵌立完毕,计有150余方,形成了以中院、南院碑廊为主体的汉台碑林。所收碑石内容有记事、颂功、诗文等类。碑刻从南北朝时期延至现代,从不同角度反映了汉中各个历史时期政治、经济、文化的侧面,既可与汉中史志相印证,又可补史志之阙漏,具有较高史料和艺术价值,为研究地方史提供了弥足珍贵的实物资料。如《汉中府修城记》碑文,记载了明弘治十五年(1502)十一月至次年二月,汉中府城民捐资捐物,出工共同修葺府城墙之事,知府自始至终监督完工。共修城墙9.3里,翻修城墙上角楼等建筑共56座,而官府仅耗费白银675两,可算是一件上下齐心协力,共襄盛举的奇迹。又如《汉中府新建城东洗心亭记》,碑文告诫人们为官要经常洗去身心之垢,尤其是心之垢不可不洗。心之垢,一是“轩冕”,即对名誉、地位的一味追求;二是“珠玉”,即对金钱的贪婪、掠取;三是“生死”,即贪生怕死;四是“逸乐”,即及时行乐。身之不洗,只垢之己体。心之不洗,则有害于家,有害于国,有害于天下。经常洗心洁虑,方能不被私欲所惑。《栈道杂诗碑》,清康熙四十四年(1705)春,提督山陕学政内阁学士兼礼部侍郎汪灏来汉中,公余,将其从宝鸡经连云栈道来汉中沿途所作杂诗10首铺纸挥毫而就,后分刻三石。《杂诗》纪实、写景、抒情融为一体,将栈道沿途的自然生态和人文景观及作者的感受汇于笔端,描写生动,抒情真切,颇具诗情画意,不仅有较高的文学艺术价值,又是考察栈道历史和自然生态环境的重要资料。《稿诀集字碑》是王世镗先生集数十年心血,于书法研究的重要成果,用笔朴茂恣肆,趣韵高古,别出新意,是研究书法十分珍贵的资料。王世镗是中国近现代著名的章草书法大家,于右任有“青山又伴王章武,一代书家两主盟”来高度评价他。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5