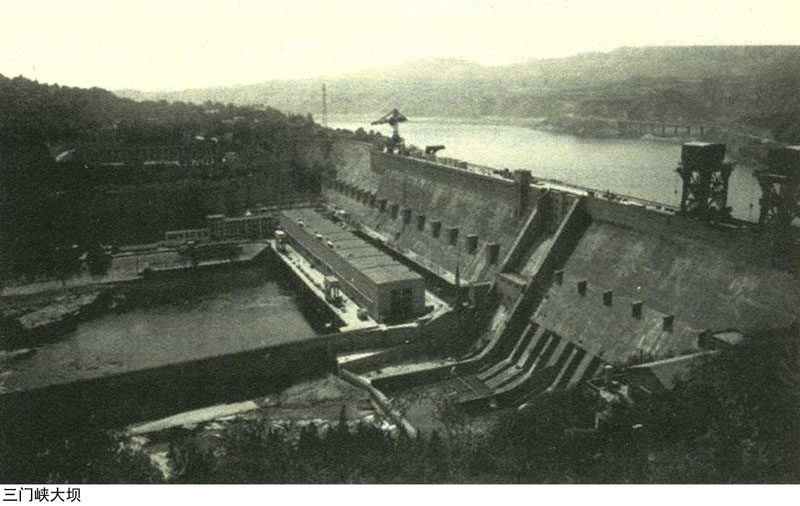

新中国成立后,为了解决黄河水患,国家决定把三门峡水利枢纽列为治理黄河的第一期重点项目,请苏联专家设计。1957年4月这项工程正式开工,到1960年底基本建成,总投资9.42亿元人民币,这对当时的新中国来说,可以说是倾尽全国之力,兜空了家底。

当时苏联专家的设计理念是:三门峡水库修建成高坝大库全部拦蓄泥沙,使黄河流入三门峡以下的泥沙全部淤积在三门峡以上和渭河地段,从而减少黄河下游泥沙流入量,再用三门峡沉淀下泄的清水冲走下游原河道里的淤积,从而一劳永逸地把黄河由地上悬河变成地下河,并通过水土保持,在20年内便可根治黄河水患,以实现“圣人出,黄河清”中国人这个千百年来的夙愿。这样三门峡水利枢纽工程自身就没有设计泄流排沙的孔洞,也就是一个以拦沙坝为主、发电为辅的水利工程。

然而,苏联没有含沙量这么大的河,中国也没有建过这样大的水电工程,所以这个工程一开工,就决定它是一个试验性工程。

黄河自古以来以泥沙含量高而闻名于世。其含沙量居世界各大河之冠。据计算,黄河从中游带下的泥沙每年约有16亿吨之多,如果把这些泥沙堆成一米高、一米宽的土墙,可以绕地球赤道27圈。“一碗水半碗泥”,更生动地反映了黄河的水质。最近40年间,黄河输送至河口地区的泥沙平均每年约为10亿吨,每年平均净造陆地25~30平方公里。

而陕西的母亲河——渭河,是黄河的最大支流,平均每年向黄河输送约5亿吨泥沙,泥沙主要来自渭河北岸的黄土高原区,以泾河最甚。泾河平均每年向渭河输送3.1亿吨泥沙,占渭河向黄河输沙总量的62.8%,而渭河南岸为秦岭土石山区,植被较好,河流含沙量很少,一般均在每立方米1公斤以下。

陕西渭河地处三门峡大坝上游100余公里处,这里是黄河与渭河交汇处,自从大坝建成后,水位抬高,渭河的水就被堵在了入黄口以内,形成河水倒灌。从1957年开始修建,1958年11月截流,于1960年建成大坝,按原设计方案,在正常蓄水位360米时库容为639亿立方米;为了减少库区移民,初期建设时坝高设计为353米,蓄水位不超过340米。大坝建成后,从1960年9月至1962年3月按照设计目的,水库是被当做蓄水拦沙来使用的。1961年10月下旬,黄河流量为每秒2000立方米时,蓄水达332.5米高程,造成回水顶托的水力坡度,在渭河口形成拦门沙,远在100公里外的华县水位却达337.84米高程,一下造成渭河下游两岸以及黄河朝邑滩区5000人受洪水围困,淹没耕地25万亩。根据黄河水利委员会当时的资料推算,当三门峡大坝前水位超过330米高程时,渭河下游两岸防护堤均将漫顶,淹没关中平原50万亩耕地,影响25万人。可见当三门峡水库坝址处的水位达海拔332.5米时,渭河两岸关中平原的水位达海拔350米左右,是有一定的水力回力坡,从而淹没了关中平原大片土地,形成水库淹没区。

可三门峡枢纽大坝已在1961年4月,筑高到了海拔353米。1962年2月,第一台15万千瓦机组开始发电。

这时三门峡水库蓄水仅一年半时间,库区泥沙淤积即达17.5亿立方米,相当于来沙量的93%,水库库容迅速减小。

从1962年至1966年,四年间库区又淤积了37.2亿立方米泥沙,大大超过水电部设计部门对水库泥沙淤积的估计。

为此,中方不得不再次修改三门峡工程的设计,决定三门峡水库的最高蓄水位将不超过海拔335米。若最高蓄水位不超过海拔335米,那么所需要的坝顶高只要海拔338米就可。但是三门峡大坝已经修高到353米,从338米到353米的这15米高的大坝部分只有显示“雄伟高大”的视觉作用,也没有起到拦水淤沙的作用。

1964年三门峡水库不得不放弃水库原设计的蓄水发电功能,在大坝侧面开挖了两个隧道以便增加泄洪量;同时,又放弃了原设计用于发电的四个放水管,把它们改建为泄洪排沙孔道。这样,水库的排沙率达到了80%;但是,由于库区选在黄河产沙量最大地段的下游,在流域产沙量过高的情况下,水库淤积仍然很严重。于是,1970年至1973年,只好在大坝底部重新再打开八个排沙孔,采用洪水中的泥沙排泄和异重流排沙等方法,加大泄洪排沙的速度。由于泄洪量加大,水库水位降低,大坝水电站只能发挥出原设计发电能力的20%,建坝之初安装的高水头水轮机组无法运转,只能完全浪费了。后来,又不得不再耗费人力财力,把这些发电机组拆掉,运到湖北丹江口水电站去安装使用。因为黄河含沙量过高,泥沙造成了水轮发电机的叶片严重磨损,为了延续发电机的寿命,三门峡水电站只能在黄河含沙量最高的汛期停止发电,这使得发电能力进一步下降。

到1969年通过多年的试验,三门峡水库将汛期水位控制为海拔305米,必要时降到300米,非汛期为310米。1974年三门峡工程为了多发电,调整运行方式,将非汛期的蓄水平均水位调整至316.26米,最高水位达326米。

渭河岸边华县渭河防护大堤上,有一座遇仙河桥建于1961年,当时的桥面只有现在的河床那么高。由于渭河入黄河口拦门积沙作用,加重了渭河华县、华阴段泥沙的淤积,抬高了河床,这座桥在1969年和1974年时曾两次加高。加高的高度一共达到了6.4米,可以说,遇仙河桥就是渭河从一条地表河演变成一条地上悬河的历史见证。

目前,三门峡水库每年可发电10亿度左右,收入约为两亿元,这是三门峡水利枢纽最主要的收入来源和效益。由于汛期黄河水泥沙含量较多,对发电设备的损耗太大,因此三门峡水库主要在非汛期发电。尽管在非汛期,水库并不需要蓄水防洪,但水力发电需要借助水流落差的动能产生电能,因此非汛期的水位也必须维持在一定的高度,因为水位的高低就决定着发电量的多少。而目前三门峡水库共有7台发电机组,其中1至5号机组在水库水位低于305米的时候无法发电,6号和7号机组在水位低于313米的时候不能发电。为了发电效益,三门峡水库就必须把水位蓄积到313米以上,一般维持在316米。这样就造成渭河流域入黄河口处长期水流不畅,拦门积沙加重。

2003年8月下旬,阴云笼罩,大雨倾盆,一场特大洪灾突然降临陕西渭河流域,洪灾持续到10月。在洪水肆虐之下,华县、华阴几十万人迅速撤离家园,大量农田、村庄被淹,直接经济损失超过十亿元。

华县有关部门的资料显示,渭河河床目前比地平面高出3米左右,渭河的水位更是大大高过渭河堤坝内的农田和房屋,真正同黄河中下游一样的河床,成了悬在河岸两边当地老百姓头上的一道悬河,遇到雨量较多的洪水年份,渭河水更容易破堤而入,泄进堤内,淹没农田村庄,造成重大的损失,形成渭河流域一种奇特现象“小水大灾”。

加之,华阴市地处关中平原东部,地势南高北低,中间形成东西长28公里、南北宽8公里的夹槽地带,也就是常说的二华(指华阴市和华县)夹槽。自1960年三门峡水库建成蓄水运营后,渭河入黄高程就居高不下,黄河西移夺渭,致使渭河河床不断抬升,而作为渭河支流的华阴境内南山支流入渭不畅、淤积严重,受渭河洪水顶托倒灌影响,所有支流中下游均形成了临背差2~4米的地上悬河,导致支流泄洪不畅,经常发生内涝灾害。

据水利部门统计,1992年至今23年来,因黄河倒灌、渭水不畅,秦岭南山支流被堵决口频发,先后引发大型洪水灾害10次,直接经济损失近50亿元。

水,是生命之源,它哺育了生生不息的人类。

水,也是凶神猛兽,它也会给人类带来巨大的灾难。但愿三门峡大坝能给今后水利工程建设多些思考。

华夏龙脉大秦岭/周吉灵著.-西安:陕西旅游出版社,2015.2