灿烂窗口——高昌回鹘岩彩艺术

作者:李洁

古代高昌(今吐鲁番地区)包括吐鲁番市、鄯善县和托克逊县,地处东西方陆路交通——丝绸之路的要冲。

高昌,始见于公元前1世纪西汉屯田部队所建壁垒的名称。高昌在汉代称为高昌郡,先后有汉族及西北其他少数民族当国王。自汉魏以来,居民多为屯戍西域汉人后裔,风俗习惯与中原大同小异。5~7世纪,北凉在高昌建都至曲氏王朝,是高昌佛教的最初兴盛期。640年唐朝统一新疆,先在此设安西都护府,称为西州。9世纪末,高昌回鹘王朝(回鹘是我国北方一个古老的游牧民族,主要游牧在天山以北至蒙古草原的克楞格河、鄂尔浑河流域。744年立国于鄂尔浑河畔,788年改称“回鹘”。840年回纥汗国被黠戛斯攻占,主要部族迁移至西州,即现在的吐鲁番地区,以高昌城为中心建立起回鹘高昌国),信奉佛教。37000多人的一个小国,僧人多达数千,佛经云集;东来西往的高僧汇聚,翻译佛经和研习佛学之风盛行,逐渐成为新疆佛教中心之一,佛教艺术已呈繁荣局面。

魏晋南北朝时期,新疆地区的宗教壁画对内地影响很大,但在盛唐之后,发达的内地壁画又反过来影响新疆地区的宗教壁画。在唐至五代时期,新疆地区最有特色的壁画是回鹘高昌壁画和于阗壁画。“回鹘风”壁画,形成于高昌回鹘时期,是在吸收汉代风格,尤其是汉族佛教壁画风格影响的同时又融进了地方的民族特点,从而形成了“高昌回鹘”的独特风格。

古高昌寺院佛塔林立,佛教建筑遍及各地,塑像、壁画等佛教艺术绚丽多彩。蜂房般的石窟遍布,桃儿沟、葡萄沟、木头沟、奇康湖、吐峪沟、连木沁沟等山谷处。窟内绘着五彩缤纷的壁画。这些精美的佛教建筑,历尽千百年沧桑,遭到自然和人为的破坏。遗存到今天的除了交河和高昌等古城中一些寺院的断垣残壁外,只能从残存的吐峪沟、柏孜克里克等石窟群的壁画中,领略高昌壁画的风采。

1.吐峪沟石窟岩彩艺术

吐峪沟石窟位于鄯善县吐峪沟乡的火焰山沟谷中,是吐鲁番地区东面时代较早的石窟群,现已编号的洞窟有46个。吐峪沟石窟从5世纪开始陆续修建,直到10世纪回鹘时期。沟东的洞窟位置鳞次栉比,沟西半山腰一开阔台面上的洞窟,排列有序。洞窟形制有中心柱窟、方形窟和长方形窟。形制不同的洞窟分别有各自不同的职能,这些不同职能的洞窟组合在一起,就是一座寺院,史籍称为“丁谷窟”。

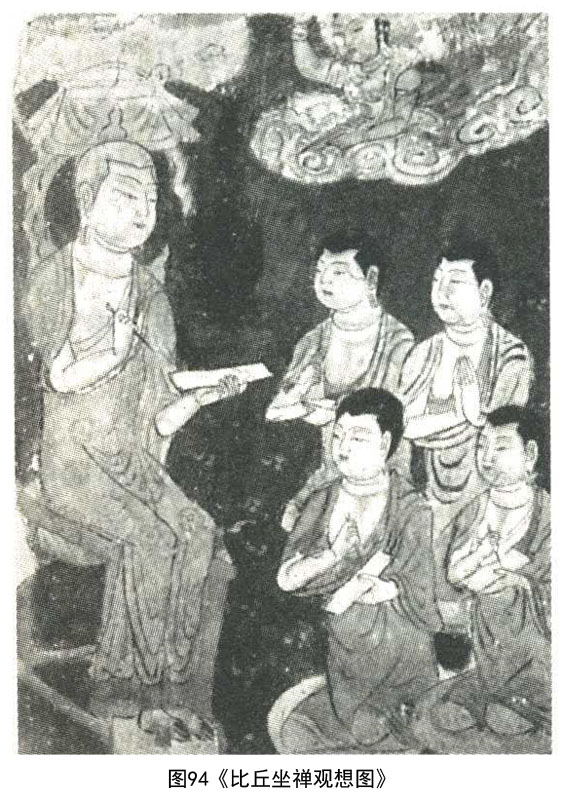

吐峪沟石窟最有特点的壁画是《比丘禅修观想图》(图94),此图画比丘形象数列,各作禅定观想状。比丘穿双领下垂式袈裟,或坐于莲座上,或坐于胡床上,或坐于方座上。比丘旁侧有的画出水池和花树、水禽,有的树上生出宝珠。比丘身旁皆有榜题。

约5世纪开凿的吐峪沟第44窟穹隆顶方形窟,主室四壁中央描绘佛说法图,周围为千佛像,下方描绘21铺佛本生故事图,其构图、技法与敦煌、龟兹壁画相似。

据报道,2010年3月起,中国社会科学院考古研究所与吐鲁番学研究院、龟兹石窟研究院合作,持续数月对吐峪沟东区、西区北部石窟和一处地面佛寺等进行发掘。初步推断石窟始凿于约5世纪,沿用至13世纪,其间经历过数次扩建、改建、封闭和维修加固。考古首次发现了新的洞窟组合形制,其壁画风格则与敦煌莫高窟有着明显的联系,遗址洞窟形制和壁画遗存,反映出多种文化对高昌石窟艺术的影响。[1]

2.帕孜克里克石窟岩彩艺术

高昌是中西文化交汇的地区,受到多方面因素的影响,有独具特色的地方性、民族性、多元性等特征,在中国石窟艺术宝库中占有重要的地位。回鹘人在这里创造了光辉灿烂的佛教文化,柏孜克里克千佛洞对于研究回鹘佛教艺术的产生、形成、特点、深远影响以及与现代新疆艺术的关系,具有重要的价值,日益引起海内外学者的注意。

柏孜克里克石窟群位于吐鲁番市东北火焰山中的木头沟,南距高昌故城10千米,是回鹘佛教艺术中最重要、数量最多、保存最好、最有代表性的艺术宝库。现为全国重点文物保护单位。

石窟始建于5~6世纪的曲氏王朝时期,洞窟开凿在沟谷西岸绵延1000米的悬崖上,现已编号的洞窟有83窟。其中40多个石窟遗存壁画,面积约1200平方米。

840年后,回鹘政权迁置高昌。回鹘高昌王室约在9世纪末10世纪初皈依了当地盛行的佛教。柏孜克里克石窟后期主要是回鹘高昌王族的供养窟,其中最具有代表性的是以大型立佛为中心、四周天人、弟子、世俗人等围绕的佛本行经变图。其中回鹘供养人最富民族特色:端庄挺拔的体型,长形面孔、丰满莹润,身着色泽艳丽的民族服饰,形象圆浑而健美。由于历代不断重修改建,现存洞窟主要是回鹘高昌时期的遗存。

柏孜克里克千佛洞在唐代发展成为伊西地区著名的窟寺,叫做“宁戎寺”。据窟群中所出《杨公重修寺院碑》记载,唐北庭大都护、伊西节度使曾在“窟下造厅四所”、“修冬厨一所”,修建的项目还有“廊”、“窟”之类,有的“阔七尺”,有的“四面各长丈”余,窟下广栽葡萄。这一时期开凿的洞窟有第16、17、28、69窟,其中第28窟在11世纪经过重绘。第16、17窟是两个相邻的大型长方形纵券顶窟,壁画内容有《涅槃经变》、《观无量寿经变》等题材。窟内男供养人像身穿窄袖圆领长袍,头不戴冠,长发下垂,脑后垂一条长红绢。这与《大唐大慈恩寺三藏法师传》所记突厥叶护可汗“身着绿绫袍,露发,以一丈许帛练裹额后垂”的情景完全相符,是一幅有关突厥人形象的珍贵画面。第69窟所绘千佛则纯是中原画风。回鹘高昌的佛教艺术,是在全面继承高昌地区原有佛教艺术的基础上发展起来的。

《宋史·高昌传》记载:“干德三年(965)十一月,西州回鹘可汗遣僧法渊献佛牙琉璃器。”第20窟是回鹘高昌王室皈依佛教后最早修建的洞窟之一,窟形为中堂回廊式,中堂壁画以大悲观音为中心,左右配毗沙门天,《回鹘高昌王和王后供养像》(图95)分别绘在中堂门两侧内壁上,甬道和隧道侧壁并列绘制15幅宣扬释迦牟尼前生无数世如何诚心供养先世佛,终于自身成佛的本生因缘故事,画面高达3米多,绘画精美,通壁巨制,气势磅礴,是窟群中的代表性洞窟。自此,“宁戎寺”一跃成为回鹘高昌的王家寺院,历代高昌王大都在此建有洞窟。

《回鹘高昌王后供养像》中王后的衣冠服饰完全袭用漠北时期可敦的服装未改,身穿橘红色窄袖通裾大襦,发髻两鬓包面,头顶金饰冠像一条上跷的金鱼,昂首向前,尾朝后,脑后垂一条长红绢。右上方的回鹘文榜题大意为:此是高贵的王后之像。《旧唐书·回纥传》记太和公主出嫁回纥可汗:“乃择吉日,册公主为回鹘可敦……解前所服而披可敦服,通裾大襦,皆茜色,金饰冠如角前指”,与画面完全相符。

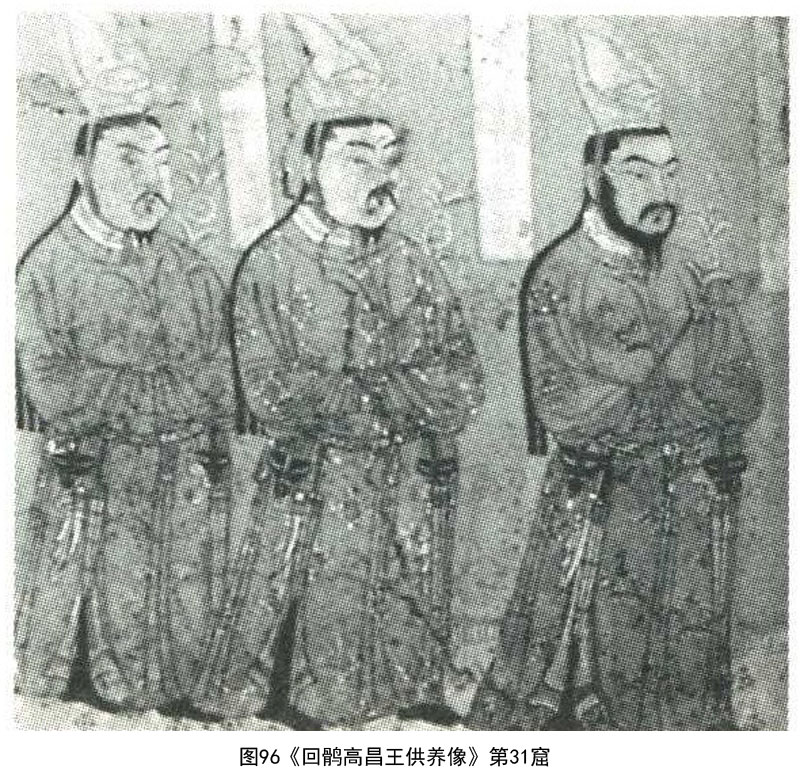

第31窟的《回鹘高昌王供养像》,右下方三行朱书回鹘文榜题大意是:此为勇猛之狮、统治全国的九姓之主、全民苍鹰候回鹘特勤之像。第34窟门的东侧内壁保存有窟群中现存最好的《回鹘高昌王供养像》(图96),高1.4米,残宽0.4米,画面以红色为主调,高昌王身穿圆领团花纹长袍,系腰带,佩打火石、磨刀石、解结锥、刀、绳、巾、针筒等粘碟七事,头顶金饰高冠形如一个直立的荷花瓣,上尖下圆,前低后高,有带系至颈下,脚着长筒黑靴。

工匠们把铁线描与兰叶描相结合,大量使用热烈的红褐色调,再以冷色石绿点缀,描绘出的画面新颖悦目,富丽堂皇,富于感染力。

10~11世纪,回鹘高昌国势极盛,疆域东接河西走廊,西到龟兹,北越天山与准噶尔盆地的南缘相连,南隔大沙漠与和阗为邻,其佛教艺术也登峰造极。属于这一时期的洞窟,还有第15、31、33、34、9窟及第18窟前室和甬道下部在这一时期进行了重绘。第31、33窟是两个相邻的大型长方形纵券顶窟,壁画内容、布局相同,侧壁绘大幅的本生因缘故事,后部是塑绘结合的《涅槃经变》,顶部绘千佛。这是回鹘高昌强盛时期最高统治者思想意识的最高体现。

柏孜克里克千佛洞第18窟甬道上部至今尚保存有高昌国(约500~640年)时期的壁画,顶部绘仿木结构的平棋图案,侧壁绘千佛,色彩以石青、石绿为基调。在表现技法上,既有明显的龟兹风貌,同时也有明显的中原画风的影响,尤其是盛唐时期绘画风格的特点。如壁画中出现唐宋时期的汉式建筑,壁画中的供养人物,也有许多身着汉族服饰的,其题榜文字使用汉族文书写等,都是明显的例证。另外,在有些壁画中还流露出中原内地民间绘画的痕迹,如用线劲挺、概括,以红绿原色赋彩等等。装饰图案有浓艳的莲花、宝相花等花卉,蜿蜒的忍冬纹和钱纹、火焰纹等,丰富多彩。画面虽无渲染,只用色平涂,色彩明快,对比强烈。

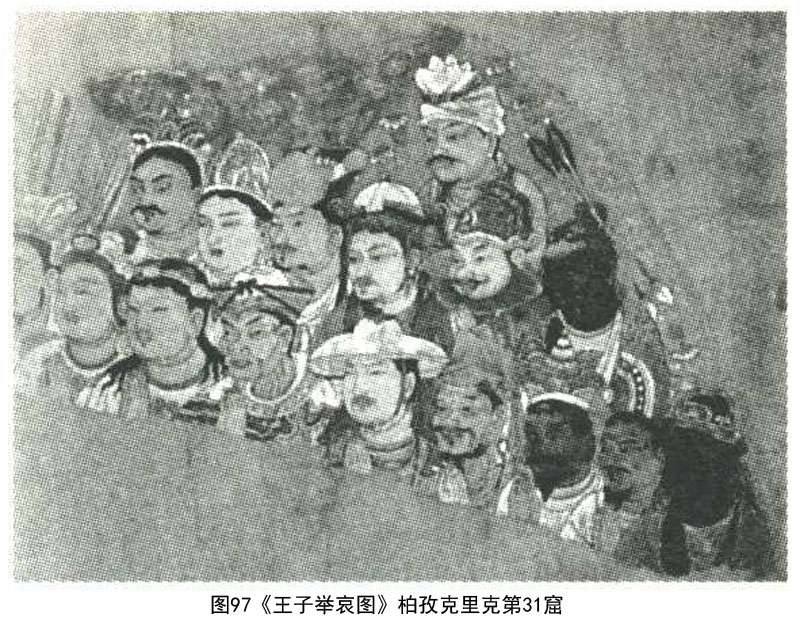

在柏孜克里克石窟壁画的题材中,有《净土变》、《法华经变》、《药师经变》。画面以佛祖说佛的形式表现。这类画面所占位置较小,多画在画幅的下方,因此,画中的人物、环境等都安排得较小。柏孜克里克石窟壁画中还有许多独特的内容。如《王子举哀图》(图97)、《诸侯像》、《回鹘王侯家族群像》、《贵妇礼佛图》《天王图》、《喜悦公主》、《印度高僧群像》、《沙利家族人像》、《萨珊波斯贵族供养人》、《西亚贵族供养人》、《僧都统像》等。从这些画面判断,是当时与中亚通商贸易往来的结果。

12世纪回鹘高昌沦为西辽的附属国,13世纪臣属于蒙古,疆域逐渐局限在吐鲁番盆地,1283年王室被迫东迁甘肃永昌后,柏孜克里克千佛洞随之衰落为民间寺院。

14世纪晚期伊斯兰教开始传入吐鲁番盆地,15世纪中叶以后吐鲁番地方王国的统治者改信伊斯兰教。属于这一时期的洞窟有第42、39、29、40、41窟等,表现成佛思想的题材大幅度减少,取而代之以各种坐佛、立佛、供养菩萨像和千手千眼观音变等经变故事,这反映了回鹘高昌由强盛转入衰弱时期最高统治者思想意识方面的微妙变化,由幻想成佛转变为求佛保佑。第39窟是与第31窟相同的大型长方形纵券顶窟,也是回鹘高昌王所建。侧壁前部绘供养菩萨行列,后部绘《文殊变》、《普贤变》,后壁塑立佛像,窟顶绘千佛,其具体年代约在12世纪,回鹘高昌国最高统治者在这里修建洞窟的风气至此近于尾声,此后再无大型洞窟出现。15世纪中叶的宗教冲突中,窟群遭到毁灭。

回鹘高昌前期的壁画,人物造型丰肌秀骨,用线刚劲有力,色彩富丽堂皇,画面生气蓬勃,与敦煌莫高窟唐代壁画风格相近但年代稍晚。

回鹘高昌佛教艺术直接继承唐代画风,题材或粉本有许多来自中原地区。例如,第39窟中的《文殊变》,文殊菩萨及其眷属绘于云头纹组成的圆环中,云环外围画五台山风景,岗峦重叠,景色宜人。五台山又名“清凉山”,是文殊菩萨的道场,不仅中国汉藏蒙古族如此传说,在印度和尼泊尔等国也同样有此传说。晋译本《华严经·菩萨住处品》卷二十九说:

“东方有处,名清凉山,从昔以来诸菩萨众于中止住。现有菩萨文殊师利,与其眷属诸菩萨众一万人俱,常在其中而演说法。”

高昌地区本土佛教艺术,受外来中原地区和龟兹方面艺术的影响、回鹘传统文化相互吸收融化后,创造了具有崭新气派和风格、强烈地显示出传统回鹘文化独具佛教艺术的同时,还吸收摩尼教绘画艺术,第9窟前室和甬道侧壁绘坐于双幡塔中的千佛,屋脊两端的鷉尾是两只互相对望的狼头,这是具有鲜明的地域民族特色的装饰形式。关于狼在回鹘人中的传说有许多,与突厥民族的原始图腾崇拜有关。《周书·突厥传》记载:

“旗幡之上,施金狼头。侍卫之士,谓之附离,夏言亦狼也。盖本狼生,志不忘久。”

窟群中有丰富的回鹘文题记,大量出现的回鹘供养人像,衣冠服饰为当时本土民族特色的真实写照。回鹘人传统文化还表现在洞窟建筑上,第20、15、14、76窟均为穹隆顶洞窟,是回鹘高昌时期创建的新窟形。

高昌是中西文化交汇的地区,受到多方面因素的影响,有独具特色的地方性、民族性、多元性等特征,在中国石窟艺术宝库中占有重要的地位。高昌地区原有佛教艺术、外来影响(主要是中原地区和龟兹方面),回鹘传统文化,是回鹘高昌佛教艺术的三个主要来源。但都不是照搬照抄,机械地接受和模仿,而是吸收融合各种艺术营养,创造了具有崭新气派和风格、独具特色的回鹘佛教艺术。反映释迦牟尼前生无数世如何诚心供养先世佛,终于自身成佛的本生因缘故事画,是回鹘佛教艺术中数量多、最典型、最有代表性的题材。早期壁画采用写实手法,完全忠实于佛经,儒童五体投地,长长的黑发镝散在定光佛脚下。后来构图稍有变化,采用象征性手法将儒童绘在画面左上方的圆内。安西榆林窟西夏中期的第19窟内有一幅《儒童受决经变》,儒童绘在画面左上方圆内,显然受到回鹘高昌佛教艺术的影响。高昌地区现存十几处窟群中,仅柏孜克里克千佛洞绘画这类题材,就有几十幅之多。这批粉本很可能是特为王室创作,属于王家寺院专用的题材。《五代史·回鹘传》记载:“妇人总发为髻,高五、六寸,以红绢囊之,即嫁,则加毡帽。”画面与文献资料相符,反映出高昌佛教艺术与现实社会之间的密切关系。

20世纪初,普鲁士科考队在吐鲁番地区的故城、寺庙、石窟等遗址废墟中,发现了大量的回鹘高昌(约9世纪中叶~14世纪)时期的佛教文献和艺术品,引起国内外学术界的关注。这些文献中有17种不同文字的手抄本和木版印刷品,包括回鹘文、汉文、梵文、西夏文、藏文、蒙文6种文字。证明当时的高昌回鹘地区曾经是中亚地区佛经印刷的中心。考察队的勒柯克在柏孜克里克千佛洞割取了大量精美的佛教壁画运回柏林,向世人展示了回鹘佛教艺术的伟大成就。1914年底来柏孜克里克探险的英国人斯坦因写道:“就丰富和美术方面而言,吐鲁番盆地中任何同样的遗址都比不上柏孜克里克千佛洞的艺术成就,可同敦煌千佛洞丰富的古典壁画相媲美。”

3.高昌故城佛教岩彩画

高昌故城位于吐鲁番市东南30千米的火焰山脚下,城址包括外城、内城和宫城3部分,是全国重点文物保护单位。

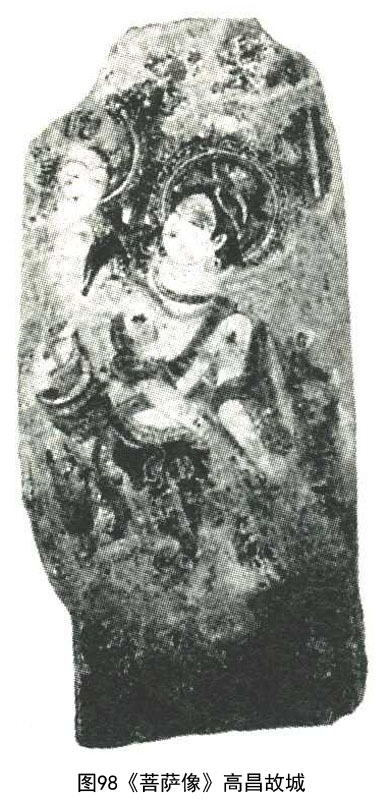

高昌是丝路重镇,西域政治、经济、文化和佛教的中心之一。1902~1903年,德国人格伦威德尔调查并大肆挖掘时,见故城内遗址密布,墙壁高耸,道路清晰可辨,仅德国人编号的重要遗址就达70余处。绝大部分属佛教寺院遗迹。高昌故城出土的《菩萨像》(图98)约10世纪(德国探险队割取)。残片中的菩萨面容圆润,体态婀娜。黄色调的画面中,菩萨的头光与宝冠使用青金石和石绿色平涂,富丽雅致。高昌故城虽已是残垣断壁,但至今仍可见佛塔高耸,佛寺林立,展示着昔日西域重要佛教中心的雄姿。

4.哈密佛教岩彩艺术一瞥

新疆最东部的哈密是中原通向新疆的门户,也是佛教及其艺术传播的中转站。这里的佛教遗迹虽然遭受严重破坏,但佛塔、寺院和石窟都有遗存,且具有自己的特点,如从白杨沟建筑遗址沿着河水的流向,一直向西,沿路散布着许多佛寺、佛塔和禅房,直达古代政治、经济、文化中心——拉甫却克古城,向人们展示6~13世纪间佛教及其艺术的重要地位。

白杨沟佛寺遗址位于哈密市柳树泉农场的白杨河上游西岸,为唐代佛教兴盛时期的大型佛教遗址。建窟形式与吐鲁番柏孜克里克石窟大同小异。根据史籍的记载,白杨沟佛寺在魏晋时期开始开凿。唐玄奘路过哈密时曾在此讲经说法10多天,弘扬佛法。

寺院构筑形式主要包括以下三种:一是在断崖立面上凿出窟体后,再用土坯砌筑,并在窟前接砌前室;二是利用断崖直接开凿成窟;三是在与断崖相接的台面上用土坯砌建成窟。洞窟的平面大致有两类,以长方形居多,方形次之;有单窟,也有两窟和三窟相连。其中,白杨沟佛寺遗址以土坯垒砌的大佛寺主体建筑残高达18米,大殿高达5层,墙厚1米,分前后两室,以甬道相连,主室居后,东西深8.3米,南北阔8.7米,顶为穹隆形,佛寺大殿的泥塑坐佛残高8.2米,坐佛后墙的南面有一小型穹隆顶建筑,顶已坍塌,三面壁上均有小佛龛,石窟内壁均抹草泥,现依稀可见彩色壁画。佛寺主体建筑周围佛殿、洞窟围绕;距主体建筑南行百米有一佛塔残迹,塔外尚残存一方形土墩,长2.2米,高2.5米。北部有一组石窟,其中在一单窟的甬道中,发现面积不到2平方米的壁画,白底红绿色调,但因年代久远已被氧化成暗红色,图案系小千佛,佛光已成为黑色。

5.焉耆佛教岩彩艺术掠影

焉耆位于天山中部焉耆县西北约30千米处,为汉代三十六国之一,692年,武则天把焉耆确立为安西都护府下面的四镇之一,为丝绸之路北道重镇。这里资源丰富,文化昌盛,是佛教东传的媒介地,也是龟兹佛教与高昌佛教的连接点。焉耆佛教传入较早,3~4世纪,佛教逐步发展,唐代达到繁盛,至回鹘时期仍然不衰。现存佛教遗址有七格星佛教寺院、七格星石窟(全国重点文物保护单位)和霍拉山石窟。

当年玄奘去印度取经,从高昌国向西出发,第一个到达的就是焉耆国。玄奘在《大唐西域记》记载:

“阿耆尼(即焉耆)国的幅员东西有300多千米,南北200多千米。这个国家的大都城方圆3千米以上。四面有山作为屏障,道路艰险难行,因而易于防守。境内泉水溪流交织如带,水便被引来灌溉田地……四季气候温和,舒畅宜人。风俗淳朴,人们真挚相处……国境内有寺庙10余座,僧徒有2000多人。他们研习的是小乘教说一切有部……这些信徒恪守戒律仪轨,持身清洁,刻苦勤奋。”

早在20世纪初期,英国探险家斯坦因、德国探险家勒科克等人就曾经对焉耆国佛教遗迹进行过调查与发掘,将大量的精美佛教雕塑品盗运到国外,主要收藏在大英博物馆、柏林印度艺术博物馆。这些雕塑品绝大多数是在七八世纪期间制作成的,相当于汉族内地的唐朝最盛期,也是焉耆国佛教发展的高峰期,国内保留下的壁画残迹不多。

在七格星石窟发现有一种新的石窟型制,即在洞窟的地面当中设置了一个长方形佛坛,佛坛的后面立着一个大背屏直通窟顶,环绕着这个佛坛和背屏,同样也能起到中心柱窟的功能与使用效果的类似石窟,但在位于焉耆东方的敦煌莫高窟中,晚唐与五代时期流行的大型佛坛窟基本就是这样的形制。

七格星佛教寺院建筑和石窟形制都与龟兹风格接近,于阗法的人物造型与绘画技法明显与库木吐拉石窟关系密切,同时也受中原地区绘画风格的影响(图99)。

第3窟建造的时间约为8世纪后半叶,该窟壁画的表现技法,明显受中原地区绘画风格的影响,室窟顶处绘的菱格壁画,内容是菩萨、化生童子以及枝蔓花形纹样,并饰以云头,具有一定的装饰趣味。回鹘壁画中特别注重纹饰间的巧妙搭配,如在莲花卷叶纹中配以茶花纹边饰,宝相花纹图案与白色圆圈的搭配等。另外,焉耆佛坛窟顶部画出的云朵纹、缠枝花纹,以及第4窟主室窟顶画着以波状套连的枝蔓组成的一幅大图案,每一个单元内都画一尊菩萨或化生童子,枝蔓上还缀饰着云头、茶花和卷叶纹样,都具有强烈的汉民族艺术风格。

七格星石窟里的汉族洞窟形制和壁画风格,可能是在8世纪以后由汉族僧侣传到这里来的。七格星第7、8窟里残存的壁画菱形纹的龟兹风格,表明了东来西往的佛教僧侣,在七格星石窟中也找到了他们自己的位置,并留下了深深的文化烙印。

回鹘艺术在色彩运用上不像龟兹壁画以冷色为主,而是大胆采用红、黄、赭石、茜红等暖色,一般佛和菩萨的装饰均为红色,甚至回鹘贵族和供养人像的服饰全部绘制成红色调,给人以热烈、温暖的视觉冲击。

[1]参见《新疆吐峪沟石窟考古获重大发现》,http://www.tianshannet.com.cn/news/2011.05

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;