亚欧草原鹿石及相关问题——亚欧草原鹿石及相关问题

作者:王博,祁小山

所谓鹿石(olennye kameni),一般指的是经过人工敲凿雕刻加工而成的一种碑状石刻,因雕刻有鹿的图案而得名①,分布在亚欧草原一带。鹿石作为亚欧草原古代居民的一种文化遗存,19世纪末叶首先发现于蒙古国②,其后随着考古调查和发掘资料的增多,发现分布范围相当广阔,数量也不少。据有关资料统计,已发现可称作鹿石的碑状石刻达500~600通之多③,尤以蒙古国最为集中。

鹿石碑体大多是经过人为加工成一定的形状,而后在上面雕刻居民所需要的图案,有的则对碑体没有进行任何的外形加工,而仅是选用一定形状的石料 (砾石或板状石块),在上面直接雕刻图案。目前,人们称作鹿石的碑状石刻,除以雕刻图案化鹿纹样(орнаментально стилизованное изображение оления)为最典型外,有的还雕刻了牛、马、羊、猪、驴,以及猫科猛兽等动物。许多被称作鹿石的碑状石刻实际上连动物图案也没有雕刻,而只是雕刻了圆环(耳饰)、连点(项链)、腰带,以及刀、剑、弓、弓囊、盾牌等纹样。所以,鹿石一词仅成为一些特定形式碑状石刻的代名词,可以分出几种类型,这些类型间存在相对的地理分布界线,其图案的变化和形式的变更,也存在时间上的意义。

鹿石类型之间尽管有着较大的差别,但它们有着自身的规律,存在有别于其他非鹿石碑状石刻的特点。许多鹿石都不能排除它们具有明显的拟人形的一些特征,似乎可以看作是“武士”。除此之外,还有一些比较程式化了的图案,以及文化和内涵上的内在联系,这些都使人们能够从亚欧草原众多的石刻艺术品中将鹿石和其他石刻进行区别,并冠以这一惯用的名称。

鹿石分布于蒙古、俄罗斯西伯利亚地区贝加尔湖,图瓦、阿尔泰边疆区、南俄草原及我国新疆一带。在此我们介绍一些蒙古的典型鹿石和新疆鹿石的各种类型,同时,对亚欧鹿石的基本特征、类别、年代、含义和族属问题也作点分析。

第一节 蒙古和新疆的鹿石

一、蒙古典型鹿石

蒙古国境内的鹿石是亚欧草原发现最多的地区,大约亚欧草原80%近500通左右的鹿石都发现于这一地区,并被认为是蒙古最具光辉的古代雕塑遗存。鹿石在蒙古国境内广布于杭爱山一带,其次是阿尔泰地区,以图案化鹿纹样的典型鹿石为主,也能见到一些非典型鹿石和写实性动物图案的鹿石类型。

在这里介绍几通《蒙古雕塑》中的鹿石④,这几通鹿石在沃尔科夫的著作中也提到了⑤,它们都是典型鹿石,对大家认识鹿石或许会有帮助。

1.乌世根乌外鹿石

乌世根乌外鹿石发现于木伦河左岸不太宽的谷地,距离库苏古勒省中心约15公里,属于布伦汗县境。这一带目前发现了15通鹿石,分别编号1~15。其中的 1~3号鹿石构成一组,呈东西向排列;第二组是6~8、11、13和15号鹿石构成,或躺或卧或立也能构成一排;第三组是4、5、9、10、12、14号鹿石,也能构成东西向的一排,其中的4和5、9和10间距比较近。下面介绍14和9号鹿石。

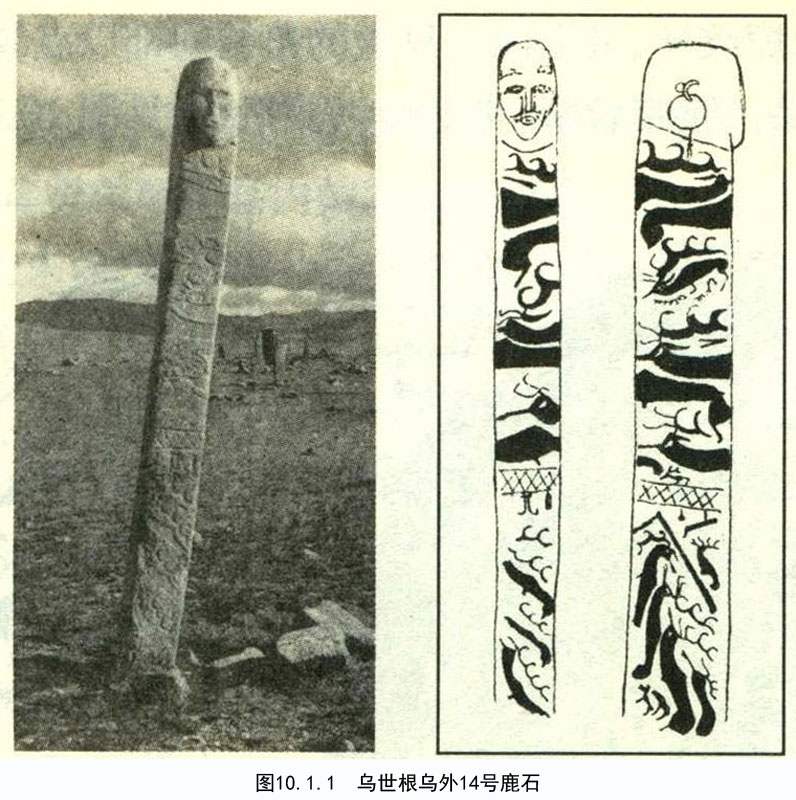

14号鹿石 这通鹿石基本呈方柱状,高3.18米,截面是矩形,窄面宽0.24~0.25米,宽面是0.31~0.37米。正面浮雕出了人面,两侧有耳朵和耳环,其中的一侧还雕刻了耳环的垂饰。项链是线形的,上部雕刻了延及邻壁的图案化鹿纹样和独立的写实性鹿纹,背面的中部雕刻有长方形的盾纹(见图10.1.1)。

腰带较宽,饰以网格纹。正面腰带垂弓形器和砺石,左侧腰带下雕刻了一环首剑,剑鞘有些像鱼形,腰带上面还雕刻了一圆点纹。左侧腰带垂有斧钺、弓和圆形物,斧钺很像卡拉索克文化早期战斧的形制。另外,鹿石的腰带下部四壁皆雕刻上下排列的图案化鹿纹样,右侧还雕刻了其他的动物纹样。

人物脸型呈长椭圆形,窄而直的鼻,下巴比较长。鹿石周围还有一些别的遗迹。

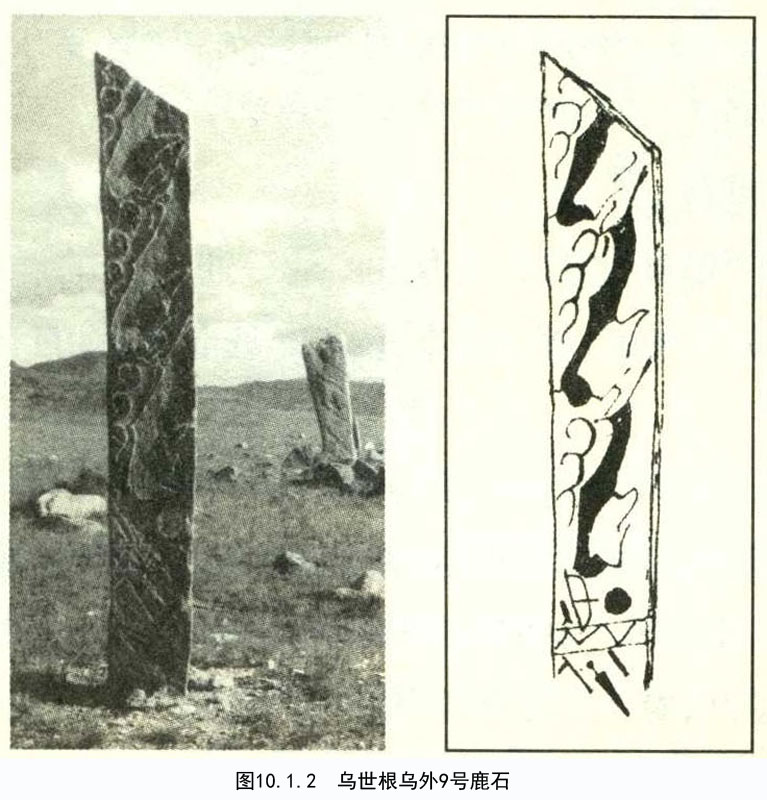

9号鹿石,其顶部缺失,截面是矩形,宽、窄比例相差较大。一侧的宽面上部残留了三只图案化的鹿纹样,其中最上的一只鹿首缺失。腰带较宽,饰倒三角纹。腰带上部雕刻了弓囊、弓箭和圆的图案,腰带下部垂以斧钺、剑等(见图10.1.2)。

另外,有一侧的窄面残留了两只鹿,处于腰带的上部,呈相对布局,鹿纹亦呈图案化,腰带上刻有弓形器。

2.鄂尔浑国营农场4号鹿石

鄂尔浑国营农场地处鄂尔浑河流域,属于布尔根省的鄂尔浑县辖区。这里有三组鹿石,4号鹿石在靠东的一组里,东组是两通鹿石,附近还有一些其他遗迹。

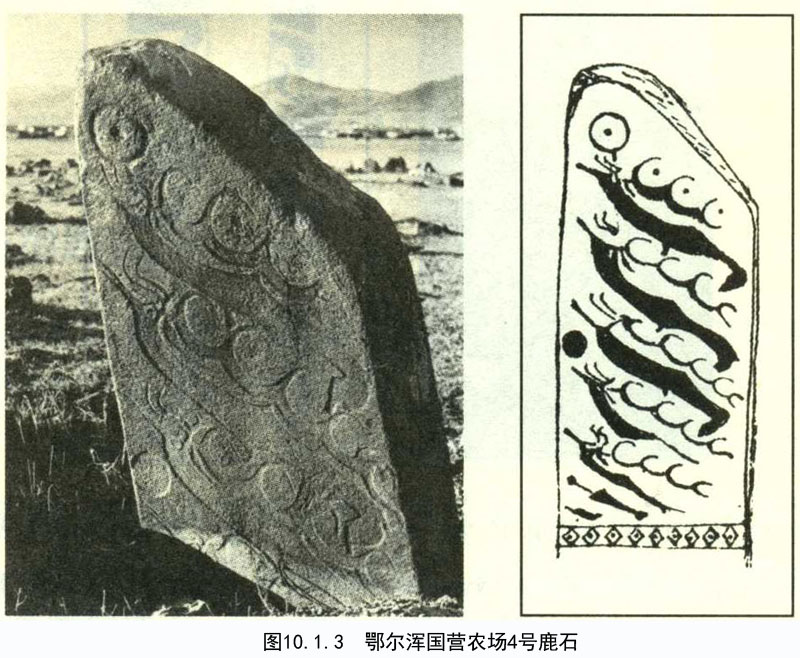

4号鹿石的高是2.08米,宽面的宽是0.62米。宽面碑体呈刀形。鹿石的宽面左上角雕刻了一个中间带圆点的圆环,圆环下缘雕刻出了一小尾。腰带的上部是五只上下排列的图案化鹿纹样,最上面一只鹿的角枝间饰以点纹。另外,还雕刻了圆形的纹饰、剑和一物品。腰带较窄,带上饰以菱格纹(见图10.1.3)。

3.赫舍格温都尔鹿石

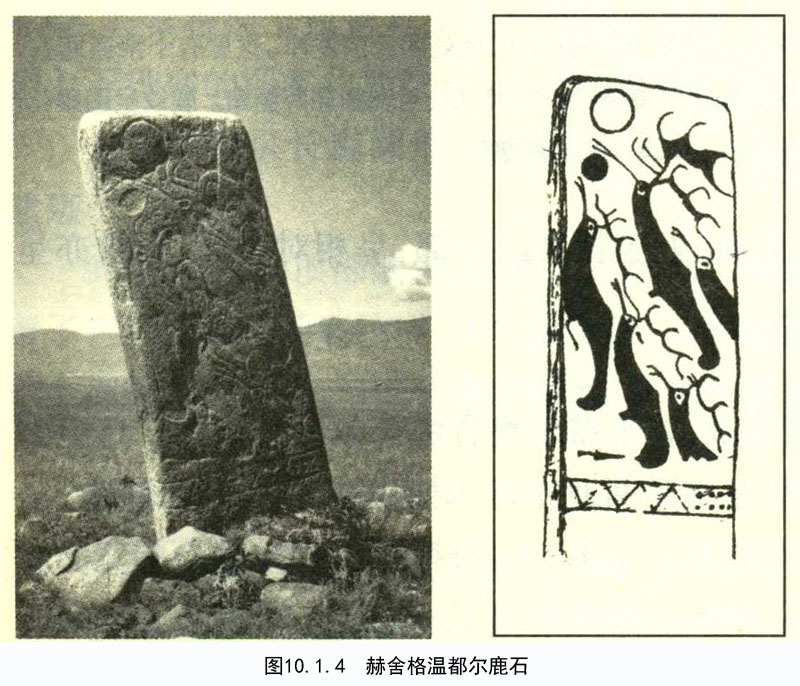

鹿石发现于赫舍格尔县北的2公里处,是一通独立的鹿石。高1.7米,宽面的宽是0.62米,窄面的宽为0.23米,基本上是一通长方形的石板,石板的宽面是南北向。

图案雕刻在宽面,在刻石的左上角雕刻了圆环纹。石体上雕刻了五只鹿,鹿纹也是呈图案化,斜向排列。构成了两组,两组鹿纹之间的稍偏上部位雕刻了一个圆形纹饰。腰带比较宽,上面饰以曲折纹和成行列的点纹,另外,腰带的左上部位雕刻一柄剑。剑横置,圆首,宽刃体,有角状的格(见图10.1.4)。

4.大塔米尔鹿石

大塔米尔县境内发现了许多的鹿石,这里介绍的是其中的一处。大塔米尔县隶属于前杭爱省,鹿石所在地是县内的阿尔唐桑塔力区,处于大塔米尔河谷地带。

鹿石置于石棺的东面,石棺是由小石板砌成的,呈长方形。鹿石高1.75米,宽面的宽是0.6米。鹿石的碑体看起来似乎没有作任何的加工,基本上是长方形的石板,四个面都雕刻了图案。鹿石的两个宽面的上部雕刻了圆环纹,其中的一面的圆环下饰以Y字纹饰,圆环的下面雕刻的是马和弓、弓囊、圆纹、箭头等;另一面圆环的下部雕刻的是鹿,鹿呈图案化,延及窄面。一个窄面雕刻了曲踡的动物图案和弓囊;另一个窄面是盾纹和半钩形纹,以及鹿纹的局部。马图案有马三匹,呈上下排列,马和鹿同刻于一通碑石,这在蒙古以及其他地区都难以见到,比较特殊(见图10.1.5)。

二、新疆鹿石

20世纪60年代初,考古工作者就已发现了鹿石,其中部分是改作石人的鹿石,新疆维吾尔自治区博物馆就收藏了这类文物⑥。70年代阿勒泰地区文物普查中也发现过鹿石。到了80年代鹿石资料的发现逐渐多起来,除在阿勒泰地区继续发现新的鹿石外,昌吉回族自治州吉木萨尔县的新地沟和大龙口⑦、博尔塔拉蒙古自治州的温泉县也发现了类似鹿石的石刻。从更广的范围来考虑,伊犁地区的昭苏和塔城地区、阿克苏地区的温宿县也有鹿石⑧。新疆境内发现的鹿石主要是两种类型,即典型鹿石和非典型鹿石。虽然也发现少量的写实性动物图案类型的鹿石,但是,保存的不太完整。

1.典型鹿石

主要分布于青河和富蕴两县境内,另外,昭苏和塔城也有发现。可以分为三个亚型。

A型:截面明显地宽面大于窄面,碑体宽面呈刀形。碑体雕刻图案化鹿纹,上下连续排列。这里包括了青河县的两通、富蕴县的3通和昭苏的1通,共计6通。仅以其中三通为例:

恰尔格尔1号鹿石(FQL-1),通高3.17米,截面呈五边形。最宽的面宽约0.4米,上部雕刻一圆环,连点下面雕刻了五只鹿,第一只做回首状,其余四只鹿首朝上。与其相背的面宽0.36米,连点下雕刻了五只鹿,皆首朝上,在第三只鹿的背部位置雕刻了弓囊。其中有两个转角很小的相邻面,在构图上形成了一个约0.3米的宽面,所以,以图案的布局来说碑体还应该是四个面,这一面连点下也刻着鹿,由于剥蚀严重,图案不很清楚,大约是五只鹿。与此相背的是一窄面,宽约0.1米,图案也不很清晰,大约连点下雕刻了四只鹿。这通鹿石虽然局部剥蚀,但其中两个宽面图案仍然较明显,雕刻的非常细致,线条流畅,碑面上似涂有红色颜料。连点基本是直线排列,绕碑体一圈,碑体宽面呈刀形,鹿纹是典型的图案化鹿纹样 (见图10.1.6)。

恰尔格尔2号鹿石(FQL-2),上部缺失,残高2.03米,宽面0.28~0.29米,窄面宽0.24米。截面矩形,剥蚀严重。一宽面残留四只图案化的鹿纹样,三只较完整,首朝上;一只仅剩鹿体的尾部。碑体的腰部雕刻了两条平行线间饰曲折纹的腰带图案,弓插在上面。另外,在一窄面雕刻了一近五边形框内饰折线的图案,折线约10余条,平行排列(见图10.1.7)。

托也勒萨依5号鹿石(QT1-5),通高1.86米,宽面0.41米,比较薄。碑体剥蚀,有许多裂缝。仅在一宽面雕刻了图案,呈刀形。上部是圆环和连点,连点排列略斜。碑体雕刻了三只图案化鹿纹,上一只鹿做回首状,下面的两只头朝上。中间一只鹿的颈、角间雕刻一弓囊图案。鹿纹的下部刻一两线直角相交的纹饰,一条线长,另一条线短。另外,这通鹿石截面的宽、窄相差不明显,是A、B型间的过渡型,因顶部残缺,暂时放在A型中(见图10.1.8)。

B型:截面基本呈方形,顶部平,碑体成方柱状,鹿纹图案亦呈图案化。主要发现于青河县境,塔城发现的一通,似也应归入这一亚型。

什巴尔库勒4号鹿石(QSL:4),通高3米,截面呈方形,宽皆0.23米,整体呈方柱状。其中的一对正反两面雕刻的主要是图案化鹿纹;一面的上部雕刻带小柄的圆环。其下是五只鹿,最上面的一只呈横向,鹿首斜下,其余四只首朝上;另一面是六只鹿,偏上的四只首朝下,偏下的两只首朝上。在另一对面中,一侧雕刻的是一向上斜的刀;另一侧局部图案不很清楚,中部略偏上雕刻一内饰平行连续曲折纹的长方框,其侧似雕刻一首朝上的鹿。这通鹿石现藏阿勒泰地区博物馆(见图10.1.9)。

森塔斯鹿石,发现于塔城的夏牧场,处于塔尔巴哈台山的分水岭一带,鹿石南面约20米是石堆墓。鹿石露出地面高约3.3米。这通鹿石我们仅见李肖提供的照片,以及口述的一些现象,鹿石东侧有哈文字母(疑后期刻上去的)。

从照片看,碑体呈柱状,上部有连点纹,连点略呈弧线排列。鹿纹图案化,上下排列;另外,鹿纹沿碑体各面呈连续性雕刻状,构成鹿纹占据邻面的现象。隐约能看出其他一些纹饰,但不明显(见图10.1.10)。

C型:碑体呈不规则形,鹿纹有些变体,布局不呈上下排列。典型的仅发现一通,即乌鲁肯达巴特鹿石,另外,什巴尔库勒有一通也应属于这一亚型。

乌鲁肯达巴特鹿石(QWL-1),处于小青格里河流域的山间谷地,属低山带,谷间现虽已垦为耕地,但时间并不长。调查时鹿石倒在一石堆墓上,现藏于阿勒泰地区博物馆。

鹿石通高2.2米,选用的是一块很大的薄石板作原料,最宽处0.8米,整体上除顶部加工成斜弧形外,其余各面尚未作进一步的加工,石板呈不规则的长方形。仅在一侧宽面上雕刻了五只鹿和圆环图案,五只鹿皆首朝上,其中的三只啄状嘴接近上部边缘,圆环雕于两鹿首之间。鹿雕刻的不很精细,虽有些图案化,但不很规范,排列上也不那么整齐(见图10.1.11)。

2.非典型鹿石

新疆发现的比较多,碑体上没有雕刻任何动物图案,仅见圆环、平行斜线、兵器、连点等图案,有的上面只见圆环或平行斜线。也可以分出三个亚型。

A型:以阿腊勒托拜的最为典型,也可以称作阿腊勒托拜型。截面多呈矩形,也有近方形的,宽面呈刀形。一般宽面雕刻圆环,平行斜线雕刻在窄面。这一类型主要分布在青河县境,除阿腊勒托拜外,什巴尔库勒、塔斯特萨依、肯模纳克也有发现。另外,吉木萨尔发现一通,也应属于这一亚型。

阿腊勒托拜1号鹿石(QAL-1),调查时斜立于地面,露出地表高2.2米,宽面0.4米,窄面0.16米。虽有些剥蚀,图案还是很完整的。从宽面看是刀形,一侧上部雕刻圆环;另一侧雕刻斜置的大半个圆,圆内刻了一个点状纹饰,其下是弧线排列的连点围绕碑体一周。高的窄面顶部前沿雕刻了一个点纹,其下是平行的三条斜线,连点以下碑体中间雕刻一个斜置的剑。剑有格,首呈圆球状(见图10.1.12)。

塔斯特萨依鹿石(QTSL-1),地处大青格里河的河谷地带,立于一石堆墓的东面。

鹿石露出地面高1.14米,宽面0.25米,窄面0.2米。从宽面看碑体呈刀形,上部各雕刻一圆环,其一面的连点下部雕刻的是弓囊,另一面雕刻的是“T”字纹。连点呈直线排列,环绕碑体一周,一窄面连点的中间一点呈圆形。并且明显大于其他的点纹;另一窄面连点上部雕刻平行的三条斜线,连点下是剑。剑有格,圆形首。鹿石下部剥蚀严重,有许多裂纹(见图10.1.13)。

吉木萨尔县大龙口发现属于这一亚型的鹿石,现存新疆文物考古研究所。鹿石通高1.85米,宽0.22、0.29米。碑体从正面看是脊状顶,上部雕刻三条平行斜线,斜线间布以三个圆点和一短竖线,分别代表人面的眼、鼻、嘴。中部饰线形腰带,上下亦有圆点纹。右侧上部刻一中间带点纹的圆环,碑体也饰有腰带和圆点纹,整体也略显出刀形碑体效果。

吉木萨尔这通鹿石最特殊的是脊顶呈两面坡,其右侧坡面刻七个圆点,排列上近似北斗七星,左侧刻一圆点纹和一半月形纹饰,应该表现的是星座。这里除反映草原居民崇拜上天之外,另外也说明他们对天文知识的了解(见图10.1.14)。

B型:主要分布在富蕴县境,以塔斯塔克鹿石最为典型,也可以称作塔斯塔克型。其特点是碑体不作整体形状的任何加工,选用自然砾石,一般也有相对的两个宽面和窄面。多数的圆环雕刻在窄面,而平行斜线雕刻在宽面。有的仅雕刻圆环或平行斜线和剑,而没有连点。这类鹿石除在富蕴县境发现外,青河县也分布的比较多。

塔斯塔克5号鹿石(FTL-5),地处阿尔泰山的外缘,通往额尔齐斯河的喀拉通克大沟一带。5号鹿石通高1.05米,宽面0.5米,窄面0.4米。选用的是截面呈椭圆形的长形砾石做原坯,整体看不出有任何加工痕迹。两个窄面的连点上部各雕刻一带短线的圆环,一宽面上部雕刻平行的三条斜线,另一宽面的连点中有一较大的点纹,连点弧线排列,绕碑体一周,较大的点纹可能表现的是项链的联结部位(见图10.1.15)。

吐尔洪鹿石(FTEL-1),原立于一大石堆墓附近,这里是山间盆地。现鹿石藏于吐尔洪乡。鹿石露出地面高0.8米,直径0.55米,选用的是截面呈近圆形的短柱状砾石。

碑体顶部雕刻一大圆环,在相对两个面上部各雕刻一圆环,其下是连点。连点绕碑体一周,另外,在一个面的连点雕刻了一无柄的长体的剑。顶上的大圆环可作为帽饰。

C型:主要发现于阿克苏地区温宿县包孜东墓地,可以称为包孜东型。原料选用石板,整体稍作加工,大多数的面保留了自然剥离的状况,形状不规则。该型鹿石一般在碑体上部雕刻圆环,不见连点、平行斜线和兵器。有的腰部雕刻了线纹的腰带。

以上我们仅介绍了蒙古国境内一些典型鹿石,以及新疆鹿石各种类型的情况。从目前发表的资料来看,新疆鹿石雕刻的图案风格与蒙古国、南西伯利亚地区和外贝加尔地区鹿石相近,说明它们之间在考古文化方面有着密切的联系,其时代也应该相近。因此,与考古文化相联系的鹿石族属问题,也可以放在一起来考虑。新疆鹿石虽然分布广,但是除阿勒泰地区青河、富蕴两县境内较集中外,其他地区皆发现的比较少,而且相对来说也比较分散。这可能与居民的迁徙以及迁徙的人数不是很多有关,所以表现出分布虽广但鹿石数量较少的现象,在此仅仅作为一种推测。同时说明附属于这一文化的居民主要活动于蒙古国境,以及新疆阿勒泰地区与蒙古相邻的东部两县。

图10.1.1 青铜时代。高3.18米,截面矩形,宽0.24~0.37米。发现于库苏古勒省布伦汗县的乌世根乌外,地处木伦河左岸。这里有十余通鹿石,这是第14通。刻石呈方柱状,图案化鹿纹绕碑体雕刻,上下连续。正面上部雕刻了人面,两侧是环状纹饰,腰带饰以格纹,带下垂有斧、剑、弓形器和弓等。这尊鹿石明显地表现出了环状纹饰和耳环,及鹿石具有人形的特点。见于苏里坦:《蒙古雕塑》和沃尔科夫:《蒙古鹿石》。

图10.1.2 青铜时代。发现于库苏古勒省布伦汗县的乌世根乌外,地处木伦河左岸。这里有十余通鹿石,这是第9通。碑体上部缺失,截面是矩形。在一宽面雕刻了鹿纹、腰带、斧、剑、弓和圆环等图案。鹿纹呈图案化,腰带饰连续的三角纹。见于沃尔科夫:《蒙古鹿石》和苏里坦:《蒙古雕塑》。

图10.1.3 青铜时代。露出地面高2.08米,截面是矩形,宽面宽0.62米。发现于布尔根省鄂尔浑县境内的国营农场。这里有三组鹿石,4号鹿石是在靠东的一组。一宽面雕刻了图案,碑体基本上是刀形,左上角是一带点纹的环纹,圆环饰以短线。鹿纹上下排列,是图案化的五只鹿,另外,腰带饰以菱格纹,还雕刻了圆纹和剑等。见于沃尔科夫:《蒙古鹿石》和苏里坦:《蒙古雕塑》。

图10.1.4 青铜时代。高1.7米,截面是矩形,宽0.23~0.62米。发现于布尔根省赫舍格尔县北2公里处。碑体宽面是长方形,左上角雕刻了一圆环,有五只图案化鹿纹上下排列,腰带饰以三角和点纹。另外,还雕刻了剑和圆纹。见于沃尔科夫:《蒙古鹿石》和苏里坦:《蒙古雕塑》。

图10.1.5 青铜时代。露出地面高1.75米,截面是矩形,宽面0.6米。发现于前杭爱省大塔米尔县境。碑体有些残,基本是宽面呈长方形。在宽而的上部各雕刻一圆环,一宽面雕刻了带有图案化的马纹、弓、弓囊、箭头和圆纹等;另一宽而还雕刻了图案化鹿纹。另外。在一个窄面雕刻了曲踡的动物和弓囊,另一个窄面是盾纹和半钩形纹,以及鹿纹的局部。鹿石雕刻马,这是比较少见的,具有代表性。见于沃尔科夫:《蒙古鹿石》和苏里坦:《蒙古雕塑》。

图10.1.6 青铜时代。通高3.17米,宽面宽0.4米。发现于富蕴县恰尔格尔墓地,现藏于阿勒泰地区博物馆。碑体宽面呈刀形,截面是五边形。其中两个折角很小的面构成了一个图案面,以图案的布局来看应该是四个面。碑体上部连点环体一周,一宽面连点的上部是圆环。鹿纹图案化,上下排列,计有19只鹿。另外,也刻了弓囊图案。

图10.1.7 青铜时代。残高2.03米,宽0.29米。发现于富蕴县恰尔格尔墓地,现藏于阿勒泰地区博物馆。碑体上部缺失,截面近方形。其中一个较宽的面残留四只鹿图案,有三只完整,鹿纹是图案化。另外,还雕刻了较宽腰带,饰以曲折纹,并且在带上刻了弓。在另一个面上雕刻了盾,饰以折线纹。其余两个面剥蚀严重,图案模糊。

图10.1.8 青铜时代晚期。通高1.86米。发现于青河县托也勒萨依墓地。这里有数通鹿石,这是其中的一通。从碑体的宽面看,还是呈刀形。仅在一侧面雕刻了图案,上部是圆环和连点,连点下雕刻了三只图案化的鹿纹样,上下排列。在中鹿的颈肩空间雕刻了一个弓囊,碑体偏下部雕刻了似斧的图案。是典型鹿石。

图10.1.9 青铜时代晚期。通高3米。宽0.23米。发现于青河县什巴尔库勒墓地,现藏于阿勒泰地区博物馆。碑体呈方柱状,其中相背的有两面图案清楚,一面上部是圆环,中部是五只鹿;另一面是六只鹿。鹿纹图案化,上下排列。另外,还有一面也雕刻有图案,似刀、鹿纹、盾等。是典型鹿石。

图10.1.10 青铜时代晚期。露出地面高3.3米。发现于塔城森塔斯基地,鹿石南面20米是石堆墓群。鹿石截面是矩形,宽面宽是0.6米,平顶。碑体的上部雕刻了一周点纹,其下是鹿纹,图案已模糊,隐约能看出来是图案化的鹿纹。见于《塔城地区文物普查报告》,《新疆文物》,1994年3期。属于典型鹿石。

图10.1.11 青铜时代晚期。通高2.2米,宽面宽0.8米。发现于青河县乌鲁肯达巴特墓地,现藏于阿勒泰地区博物馆。碑体是一块比较大的石板,基本上呈刀形。图案集中在一宽面的上部,有圆环图案和五只鹿。其中的三只鹿嘴做鸟喙状,一般鹿的前肢短,后肢长,呈奔跑状。是典型鹿石。

图10.1.12 早期铁器时代。露出地面高2.2米,宽面宽0.4米。发现于青河县阿腊勒托拜墓地,墓地有数通鹿石,这是其中的一通。鹿石的宽面呈刀形,截面是矩形。正面的顶缘是一点纹,其下有三条平行斜线,在连点纹下面是剑的图案。两侧面的一侧是圆环,另一侧是半圆环,皆分布在连点上部,连点弧形排列环碑体一周。非典型鹿石。

图10.1.13 早期铁器时代。露出地面高1.14米,宽面宽0.2米。发现于青河县塔斯特萨依墓地。碑体从宽而看呈刀形,截面是矩形。正面上部是三条平行斜线,连点下面是短剑。两侧面上部是圆环图案,一侧连点下是弓囊图案,另一侧是T纹。连点平面排列。是非典型鹿石。

图10.1.14 早期铁器时代。通高1.85米,宽0.22~0.29米。发现于吉木萨尔县境内。碑体是柱状,截面矩形。正面是脊顶,偏上是三条平行斜线,斜线间布以三个圆点纹和一短竖线,中部是素腰带,上下也布有圆点纹。碑体的两侧上部是中间带点纹的圆环,也刻有腰带和圆点。鹿石脊状顶的两面坡上,右侧刻七个圆点,左侧是一个圆点和一个半圆的图案,雕刻的应该是星座图。参见张玉忠等:《吉木萨尔县大龙口古墓葬》图九,《新疆文物》,1994年第4期。

图10.1.15 早期铁器时代。通高1.05米。发现于富蕴县塔斯塔克墓地一带。碑体是自然砾石,截面椭圆。正面上部是三条平行斜线纹。其下是弧线排列的连点纹,环碑体一周。在两个窄面的上部是圆环纹。这通鹿石已被人为地移动,调查时躺倒在地,并且离墓葬也比较远。是非典型鹿石。

①《中国大百科全书》·考古卷,1986。

②Г.Нl.Потанин,Очерки северзападной Монголии Ⅱ Петербурть,1881.

③Н.Цултэм,Скулыптура Монголии,1989.

④Н.Цултэм,Скулыптура Монголии,1989.

⑤В.В.Волков,Оленные камни Монголпи,Улан-Батор,Изд-во АН М-НР,1981.

⑥*(上自下田)山祯:《北アヅアの鹿石》,《古文化谈丛》27集,1992,3。

⑦王炳华:《天山东部石雕人像》,《新疆文物》,1985年第1期。张玉忠:《吉木萨尔县大龙口古墓葬》,《新疆文物》,1994年第4期。

⑧王博等:《温宿包孜东墓葬群的调查和发掘》,《新疆文物》,1986年第2期。

丝绸之路草原石人研究/王博,祁小山著.-乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010;